フォーレ:レクイエムの歌詞と音楽

フォーレの「レクイエム」を演奏した機会に、その曲の構成と歌詞について調べたことをまとめたものです。ミサ典礼文の訳ではなく、フォーレが作曲した歌詞の考察を目指しています。

※フォーレのレクエムに続唱(怒りの日)は含まれませんので、必要に応じて「ベルディ:レクイエムの歌詞と音楽」も参照してください。

曲の概要

- 曲名

- レクイエム 作品48

- 作曲時期

- 1887/88

- 初演

- 1888-01-16@パリ、マドレーヌ教会:フォーレ指揮 (第1、3~5、7曲)

- 1892-01-28@パリ、サン・ジュルヴェ教会:フォーレ指揮 (リベラ・メ)

- 1893-01-21@パリ、マドレーヌ教会:フォーレ指揮 (全7曲)

- 1900-04-06@リール、Salle industrielle:M.マケ指揮 (1900年稿、アマオケ&合唱による)

- 1900-07-12@パリ、トロカデロ宮:タファネル指揮 (パリ万博での公式初演)

- 楽章構成

- 楽器編成

-

- 1901出版稿

※弦楽器の数字はパート数曲 Fl Cl Fg Hr Tp Tb Hrp Tim Org Vn Va Vc Cb Solo Cho 第1曲 - - 2 4 2 - - - ○ - 2 2 1 - SATB 第2曲 - - - - - - - - ○ - 2 2 1 Bar SATB 第3曲 - - - 4 2 - ○ - ○ 1 2 2 1 - SATB 第4曲 2 2 2 - - - ○ - ○ - 2 2 1 Sop - 第5曲 - - 2 4 - - - - ○ 1 2 2 1 - SATB 第6曲 - - - 4 - 3 - ○ ○ 1 2 2 1 Bar SATB 第7曲 - - - - - - ○ - ○ 1 2 2 1 - SATB - 1888初演稿

- 基本編成:Org; Str(Va I II, Vc I II, Cb); Choir。+Timp(第1曲)、solo-Vn(第3曲)、Sop solo(第4曲)、Hrp(第3,4,5,7曲)

※1888年5月の演奏ではHr(2), Tp(2)を追加。1892年1月には第6曲が基本編成+Hr(2), Tp(2), Tb(3), Timp, Bar soloで初演。1894年5月にはFg(2)が追加されている。

- ノート

-

フォーレ研究者のネクトゥーは、父が死去した1885年頃を境にフォーレの音楽は転換期を迎えて第二期に入ると述べ、「それまで例外的にしか見られなかった瞑想と悲しみへの傾向が姿を現すようになった」と指摘しています。レクイエムの多くの部分は1887年の秋までに着手されたと考えられ、12月31日の母の死後に筆を進めて、翌年1月16日に初演されました。

こうした経緯から、作曲の動機は父母の死にあるとする説が見られる一方、フォーレが「私のレクイエムは何のために書かれたわけでもありません…あえて言えば楽しみのために」と述べたことを額面どおり紹介するものもあります。いずれにしても、直接のきっかけではないにせよ、両親が他界するという出来事が無関係とは思えません。このレクイエムに《死の恐怖》が描かれていないという指摘に対して、死を

苦しみの道のりとしてではなく、幸せな解放、来世での幸福への願望として

感じるというフォーレの言葉がしばしば引用されます。それはフォーレの死生観であるとともに、亡くなった人にとってもそうであって欲しいという願いでもあったでしょう。その思いを込めて、「レクイエム(安息を)」という言葉が作品中で何度も繰り返されるのではないでしょうか。7曲のうち、初演時に演奏されたのは第1、第3~5、第7の5曲で、編成も小さなものでした(フォーレは「小さなレクイエム」と呼びました)。バリトン独唱を持つ第2曲(オッフェルトリウム)と第6曲(リベラ・メ)を加えた7曲が演奏されたのは1893年のことです。さらに、通常のオーケストラ編成に近づけた形で1900年のパリ万博の機会に演奏され、翌1901年に出版されました。

各曲の詳細

レクイエムを構成する7つの曲それぞれについて、歌詞の対訳(試訳)、訳注、音楽上の構成、概要説明と譜例の順で紹介します(フォーレのレクイエムは、稿/版によって異なる楽器編成や管弦楽配置になっていますが、以下の譜例および説明は主として1998年の新アメル版スコアに基づいています)。

第1曲:Introït et Kyrie(入祭唱とキリエ)

| Requiem aeternam dona eis, Domine, | 永遠の安息を、与えてください、彼らに、主よ、 |

| et lux perpetua luceat eis. | そして絶えることのない光が、輝きますように、彼らに。 |

| Te decet hymnus, Deus, in Sion, | あなたには賛歌が相応しい、神よ、シオンにおいては、 |

| et tibi reddetur votum in Jerusalem; | そしてあなたに復唱されるでしょう、誓いが、エルサレムにおいては; |

| Exaudi orationem meam, | 聞き届けてください、私の語りかけを、 |

| ad te omnis caro veniet. | あなたのもとへ、全ての肉あるものが至るでしょう。 |

| Kyrie eleison. | 主よ、慈悲を与えてください。 |

| Christe eleison. | キリストよ、慈悲を与えてください。 |

| Kyrie eleison. | 主よ、慈悲を与えてください。 |

-

requiem : requies(f, 休息、平安)の対格=安息を。接頭辞reを除いたquiesも休息、眠り、平和で、re-quiesは「労働(人生)などの後に再びやってくる平安」ということになる。語幹はrequiet-、第3変化形なので単数対格は本来requietemだが、requiemという形も使われる。cf.英quiet。フォーレのレクイエムではこの言葉が全7曲中5曲で21回歌われており、たとえばモツレクの8回に比べてその多さが際立っている(ベルディのには23回ほど出てくるが、曲の規模も倍以上だからね)。

神道の鎮魂(たましずめ)は、(生者の)魂が体から遊離してしまわないように鎮め繋ぎ止める祭儀。したがってレクイエムを鎮魂曲と訳すのは誤りとよく言われるが、今では「鎮魂」は死者の魂を慰める意味でも用いられる(辞書にも載っている)ので、それほど的外れというわけではない。もっとも、「鎮」という字はもともと重し(eg.文鎮)で、魂に働きかけてしずまってもらおうというのが「鎮魂」であるのに対して、レクイエムは魂に安息を与えてもらうように神に祈るわけで、その意味でやはり鎮魂曲とは言い難いか。

aeternam : aeternus(永遠の)の女性単数対格。cf.英eternal。

フォーレは「われわれの苦悩を一つずつ明らかにしてゆくと、やがてすべてから解き放たれてゆきます。インドの人たちの言う涅槃〔解脱〕ということであり、また私たちの言う《レクイエム・エテルナム》のことなのです」と妻にあてて書いている。

dona : dono(贈る、与える、捧げる)の命令法単数=与えてください。do(与える)からの派生。cf.英donation。

eis : 男性指示代名詞isの複数与格=彼らに。もともとミサは共同体の礼拝と食事の儀式(聖餐式)であり、死者のためのミサも11月2日の「死者の日」に共同体の仲間だった死者を追想するなど、特定の一人を弔うものとは限らない。従って単数のeiではなく、複数のeisに平安をと願う。ただし、死者ミサ前の入場時やミサ後の赦祷式/埋葬式の祈りでは

dona ei

あるいはdona ei (eis)

とされている。 Domine : dominus(m, 主人)の単数呼格=主よ。 - lux : lux(f, 光明、光)の主格=光が。cf.照度の単位ルクス。 perpetua : perpetuus(絶え間ない、永遠に続く)の女性単数主格。 luceat : luceo(明るく照らす、輝く)の接続法三人称現在=照らしますように。cf.英lucent。luceat eis : 対格ではなく与格なので、「彼らを照らしますように」ではなく、「彼らに(の上で)輝きますように」。

- te : 二人称単数代名詞tu(あなた)の対格=あなたを。 decet : 非人称動詞で、基本的に三人称単数現在のこの形が用いられる。主格と対格(人)を取って=(〔対格〕に〔主格〕が)ふさわしい。主格ではなく動詞の不定法を取ることもある(~することが適切である)。対格を取らない形もある。 hymnus : hymnus(m, 賛歌)の単数主格=賛歌が。 Deus : deus(m, 神)の単数呼格。通常の活用ではdeiだが、神聖視されるものは呼格が主格と同じになる場合がある。テ・デウムはこの対格Deumを使った句(Te Deum laudamus=神であるあなたを讃えます)。cf.英divine(n, < divinus < divum=天)、またギリシャ神話Zeus、梵dyausなど。 in : 前置詞=~において(奪格支配=時間・場所のある一点で)、~へ(対格支配=ある方向、時に向かって)。 Sion : =シオン。エルサレムにある丘の名前で、聖地を表すことばとして聖書に繰り返し登場する。たとえば詩篇131:13[132:13]「主はシオンを選び、それをご自分のすみかにしようと望んでいわれた」など。多くの場合エルサレムと同義で、しばしば対にして用いられる。

- tibi : tu(あなた)の与格=あなたに。 reddetur : reddo(戻す、復活させる、〔考えなどを〕反映させる、再現する、〔言葉などを〕復唱する、繰り返す;〔お返しとして〕与える、払う、捧げる;〔義務あるいは期待されていたことを〕手放す、放棄する)の受動態直説法三人称未来形=復唱されるでしょう。doは「与える」で(したがってdonoとも親戚語)、"後ろ向きback, backward"、"ふたたびagain"を表す接頭辞「re(d)」が加わって"give back, return, restore, repeat"などの意味になる。cf.英render。 votum : votum(n, 誓い、祈り、願い、供物)の主格=誓いが。voveo(誓約する、奉献する、願う)からの派生で、「神、絶対者に対してなされた厳粛な誓い・約束」「厳かに約束したもの、捧げたもの」。Votum stellarumで「星に願いを」(この場合は対格)。cf.英vow、vote。 Jerusalem : =エルサレム/イェルサレム。言うまでもなく《アブラハムの宗教》の聖地だが、ジャンケレヴィッチは「一切の《別の場所》の形而上学的限界に存在する、無限なる別の場所、このことを『レクイエム』では、エルサレムと呼んでいるのだ」とし、こうした「知り得ぬ」もの、人、場所こそがフォーレの魅力と呼ばれるものだ、と述べている。

- exaudi : exaudio(聞き分ける)の単数命令形=聞き届けてください。接頭辞exを除いたaudioは「聞く」cf.英audio。 orationem : oratio(n, 談話、弁論、雄弁術、祈り)の単数対格=祈りを。< os(口)。オラトリオもここから。言葉の意味からして黙祷ではないので、「語りかけを」としてみた。 meam : 所有形容詞meusの女性単数対格=私の。

- ad : 前置詞=~へ、~に向かって。対格結合。 omnis : omnis(すべて)の単数主格=みな。数量を表す形容詞は名詞の前に位置する。cf.英omnibus。 caro : caro(f, 肉)の単数主格。cf.英carnival < 伊carnevale < caro + levare。 veniet : venio(来る、至る、到着する)の三人称単数未来形=至るでしょう。cf.仏venir。

- Kyrie : =主よ。ギリシア語(kurios=主人=の呼格)のラテン語読み。 eleison : =慈悲を与えてください。ギリシア語(eleeo=憐れむ、同情を抱く=の命令形)のラテン語読み。Kyrie eleisonはキリスト教会の礼拝での決まり文句で、聖書ならたとえばマタイ15:22などにも同様の句がある(eleeoや名詞形のeleos「慈悲」はマタイのお好み)。教会式でも「エレイソン」と濁らずに発音する。 ※式文ではKyrie eleisonを3回繰り返す(トリエント・ミサの場合。新ミサではV.とR.の2回だったりする)。フォーレの場合は、Kyrieだけ、あるはeleisonだけを繰り返したりもするが、Kyrie eleisonというまとまったフレーズは2回繰り返される。

- Christe : Christus(m,キリスト)の呼格=キリストよ。 ※Christe eleisonも式文での繰り返しは3回(新ミサでは2回)。フォーレはChristeを都合5回繰り返し、フレーズとしては2回示している。

-

※フォーレのレクイエムの古い版(1901アメル版)ではChriste eleisonのあとのKyrie eleisonの繰り返しがなく、フォーレの意図が詮索されたりもしたが、自筆譜では81-82小節目のeleisonはKyrieであり、新しい版(いわゆる第2稿復元版および第3稿新校訂版)でも改められた。

- アンティフォナ(交唱)Requiem~luceat eisは旧約外伝エズラ記2:34-35から:

ideoque vobis dico, gentes quae auditis et intellegitis: expectate pastorem vestrum, requiem aeternitatis dabit vobis, quoniam in proximo est ille, qui in finem saeculi adveniet. / parati estote ad praemia regni, quia lux perpetua lucebit vobis per aeternitatem temporis.

- Te decet~caro veniet:詩篇64:2-3[65:1-2]

tibi silens laus Deus in Sion et tibi reddetur votum / exaudi orationem donec ad te omnis caro veniat

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-17 | ニ短調 4/4 | Molto largo (♩=40) | Requiem aeternam |

| 18-41 | ニ短調 - イ短調 | Andante moderato (♩=72) | Requiem aeternam |

| 42-49 | 変ロ長調 | Te decet hymnus | |

| 50-60 | ヘ長調/ニ短調/嬰へ短調/変ロ短調 | Exaudi orationem meam | |

| 61-91 | ニ短調 | Kyrie eleison |

ミサの「開祭の儀」を開始する入祭唱の音楽は、ユニゾンで主音Dからだんだん降下していくオーケストラの太い線の上で、合唱が静かにコラールを歌う序奏で始まります。下降線の第2音が、導音のC♯ではなく半音低いCとなるのはフォーレの好んだ書法で、教会旋法にもよく見られる形です。この序奏では、ニ短調から始まって変ト長調という遠い調まで行きながら、最終的に元の調のドミナントに戻って半終止する、フォーレらしい転調も強い印象を与えます。

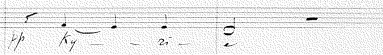

主部アンダンテ・モデラートからは、はっきりした歩みのリズムに乗って、「永遠の安息を」がテノールによって歌われます。この主題Aは四度の下降と三度上昇して戻るという素材で構成されています(譜例1)。

ソプラノが変ロ長調で「あなたには賛歌が相応しい」と歌う旋律Bは、第2の主題ともいえるでしょう。これはAと逆向きで、四度上昇と二度下降上昇というモチーフが2つ重ねられています。B全体として第2曲以降にも繰り返し現れるほか、短二度、長二度の上下という動きも、随所で重要な役割を担うことになります(譜例2)。

合唱全声部による「聞き届けてください」の部分(第3の主題)では、ffの四度下降とpの四度上昇がせめぎ合いながら増和音をはさんで転調して行きます(転調しながら二度上あるいは下で旋律を繰り返すのは、このレクイエムの中で繰り返し用いられる手法です)。

ニ短調に落ち着いたところでAの主題が戻りますが、ここで歌われるのは「永遠の安息を」ではなく「主よ、慈悲を与えてください」です。歌も単一声部ではなく全合唱となり厚みが増します。第2の主題は反復されず、「キリストよ、慈悲を与えてください」が第3の主題で歌われます(初演稿ではここでTimpが用いられ、儀式的な雰囲気を醸し出しています)が、今度は減七を含む暗い響きで上昇転調のエネルギーもないまますぐに弱まって行き、最後は「エレイソン(慈悲を与えてください)」を繰り返して静かに終わります。

第2曲:Offertoire(奉納唱)

| O Domine Jesu Christe, rex gloriae, | おお、主よ、イエス・キリストよ、栄光の王よ、 |

| libera animas | 解き放ってください、死せる者の魂を、 |

| de poenis inferni, | 下の世界の苦難から、 |

| et de profundo lacu. | そして深い淵から。 |

| O Domine Jesu Christe, rex gloriae, | おお、主よ、イエス・キリストよ、栄光の王よ、 |

| libera | 解き放ってください、死せる者の魂を、 |

| de ore leonis, | 獅子の口から、 |

| ne absorbeat | 飲み込みませんように、冥府が。 |

| O Domine Jesu Christe, rex gloriae, | おお、主よ、イエス・キリストよ、栄光の王よ、 |

| ne cadant in obscurum. | 落ち込みませんように、闇の中に。 |

| Hostias et preces tibi, Domine, | いけにえと祈りをあなたに、主よ、 |

| laudis offerimus; | 賛美をもって捧げます; |

| tu suscipe pro animabus illis, | 主よ、受け入れてください、彼らの魂のために、 |

| quarum hodie memoriam facimus: | その魂の、今日、追想を行なっているのです: |

| fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. | それら魂をして、主よ、死を越えせしめてください、生へ向かって。 |

| Quam olim Abrahae promisisti, | それは、その昔、アブラハムに約束されたこと、 |

| et semini ejus. | そして彼の子孫にも。 |

| O Domine Jesu Christe, rex gloriae, | おお、主よ、イエス・キリストよ、栄光の王よ、 |

| libera animas | 解き放ってください、死せる者の魂を、 |

| de poenis inferni, | 下の世界の苦難から、 |

| et de profundo lacu. | そして深い淵から。 |

| ne cadant in obscurum. | 落ち込みませんように、闇の中に。 |

| Amen. | アメーン。 |

- Jesu : Jesus(m, イエス)の呼格=イエスよ。 rex : rex(m, 王)の単数主格。us型第二変化名詞以外は主格も呼格も同じなので、この場合は=王よ。 gloriae : gloria(f, 栄光)の単数属格=栄光の。 冒頭のO(おお)はフォーレ独自の追加。

- libera : libero(自由にする、解放する)の命令法単数=解き放ってください。形容詞liber(自由な、制約を受けない)からの派生。「オーケストラ・リベラ・クラシカ」のリベラはこの形容詞の女性単数主格(orchestraが女性名詞)で、「自由を含んだ音楽をしたいという想い」から付けられたそうだ。cf.英語liberty。 animas : anima(f, 空気、息をするもの、魂)の複数対格=魂を。男性名詞animusは「精神、心」。cf.英animal。 defunctorum : defunctus(m, 死者)の複数属格=死者の。defungor(fungo=機能する、遂行する(cf.英function)の否定)から。 ※式文ではlibera animas omnium fidelium defunctorum(全ての死せる信者の魂を解き放ってください)だが、フォーレはomnium fideliumを削除している。

- de : 前置詞=~から。奪格結合。 poenis : poena(f, 罰金、償い、罰、因果、苦難)の複数奪格。de poenis=苦難から。cf.英penalty。 inferni : infernus(下に住む、地下の)の単数属格=下の世界の。男性名詞(陰府、地獄)の属格と捉える方が普通だろうが、天から見れば現世も下にある世界(infernus)かも知れない。キリスト教の使徒信条で「(イエスが)陰府に下り」という部分は、descendit ad inferos。 (第2バチカン公会議以前の)ミサは感謝と賛美だけでなく罪を贖う意味もあったとか、中世の地獄的煉獄思想の影響とかをふまえれば、式文としての訳は「地獄の罰から」となるのだろう。しかし、フォーレにとって死は「苦しみの道のり」ではないのだし、音楽が表現しているのも、罰だとか恐怖よりむしろ不安や敬虔さだ(このフレーズの頭でdolceと念押しされていることに注意しておこう)。ここでのinferniは、原義に近い形で「下の世界の」とし、その未知の世界での苦悩あるいは苦難(に対する不安)としてみた。再現部では長調になって、その不安が解消される。

-

profundo : profundus(深い)の単数奪格。cf.英profound。

lacu : lacus(m, 穴、洞穴、湖)の単数奪格=淵から。cf.英loch(スコットランドの湖)。

「深き淵」というと、バッハの教会カンタータBWV.131などで知られる詩篇129:1[130:1]を思い浮かべるが、あちらは

de profundis

(名詞化した形容詞の奪格)だけで、レクイエムのこの句と直接は関係しない。 - 1行目を繰り返しているが、式文にはない。

- 式文ではlibera eas(解き放ってください、それらを)だが、フォーレは2行目を繰り返している。

-

ore : os(n, 口)の単数奪格。de ore=口から。

leonis : leo(m, 獅子)の単数属格=獅子の。

第2ティモテオス4:17の「そして私は獅子の口から助けられた」

et liberatus sum de ore leonis

からの引用とされる。また詩篇21:22[22:21]にも「私を獅子の口から救ってください」salva me ex ore leonis

- ne : 否定の副詞/接続詞。接続法三人称現在を伴うと~すべきでない。~せしめるな。否定命令は接続法完了と。 absorbeat : absorbeo(飲み込む)の接続法三人称単数現在(主語はTartarus)。ne absorbeat=飲み込みませんように。cf.英absorb。フォーレは対格を省略しているが、式文ではne absorbeat eas(それら=魂を飲み込みませんように) Tartarus : Tartarus(m, 下界、冥府)の主格。ギリシャ神話のタルタロス(カオスから生まれた、冥界の奥底にある奈落、またその神)から。聖書では第2ペテロ2:4にin tartarum tradidit(下界におとしいれ)という表現が出てくる。

- 1行目を繰り返しているが、やはり式文にはない。

-

cadant : cado(落ちる)の接続法三人称複数現在。ne cadant=落ちませんように。フォーレがO Domine~を挿入しているため分かりにくいが、三人称なので主語を明示すればanimae(animasの複数主格)。ちなみにカデンツは音楽的な「落ち」。

obscurum : obscurum(n, 闇 < obscurus 覆われた、暗い)の対格。in obscurum=闇の中へ。cf.英obscure。

※このあと式文では、sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam.(そうではなく、旗手聖ミカエルが連れ戻ってくれますように、彼らを、聖なる光の中へと)があるが、フォーレは省略した。理由は定かではないが、lucemという語を避けて全体のほの暗いトーンを保ち、次のホスチアとの対比を鮮明にしたかったのか。

さらに式文では、ここにも末尾(16~17行目)のQuam olim Abrahaeが続く(つまりアブラハムの下りは2回登場する)が、フォーレは2回目だけを使った。 - hostias : hostia(f, 犠牲)の複数対格=いけにえを。これは、旧約的な動物を屠って捧げる生贄、「キリストを神は宥めの供え物として定め」「罪に関して、一度限り、死んだ」というイエスの犠牲、そしてミサにおいては聖体変化によってイエスの体と血になるパンとぶどう酒、という重層的な意味を表すことになる。ミサで用いられる種なし(無発酵)パンもまたホスチアと呼ばれる。 preces : prex(f, (特に神への)祈り、嘆願)の複数対格=祈りを。

- laudis : laus(f, 称賛、賛美、賛仰)の単数属格=賛美の。前行から続けて読むとHostias et preces laudis(賛美のいけにえと祈り)の間にtibi, Domineが割り込んでいる形。ただ、この語を前行の一部として訳したくないので、「賛美をもって」とした。laudo(称賛する、ほめる)の関連。laudams teで「(私たちは)あなたを讃えます」。 offerimus : offero(捧げる)の一人称複数現在=(私たちは)捧げます。

- tu : tu(あなた)の単数主格。ここでは“主”に向かって“あなた”といっているので、「主よ、」とした。 suscipe : suscipio(受け入れる、支持する)の命令法=受け入れてください。 pro : 前置詞=~の前に、~のために。奪格支配。 animabus : anima(f, 魂)の複数奪格。普通の活用はanimisだが、教会ラテン語においては、animaの複数与格、奪格は常にanimabusだそうだ。 illis : 指示代名詞ille(あれ、あの)の複数奪格=あれらに。 主にいけにえが受け入れられることで(死者の魂が)赦されるという有難い話になるわけだ。

- quarum : 女性関係代名詞quaeの複数属格。animabusを受ける。 hodie : 副詞=今日(hoc < hicこの + die日)。 memoriam : memoria(f, 記憶、追想、思い出)の単複数対格=追想を。記念と訳されることが多いが、どうかな。ミサはイエスが「わたしを記念するため」行なうようにと述べたことが原点にあるし、新カトリック大事典によれば、記念(anamnesisの訳)は《歴史的な神の救い(出エジプト、イエスの死と復活)の業を典礼集会で想起し、現在の出来事として祝い、終末の完成を待望すること》とある。個々の死者を記念するというのは、普通の語感としてもしっくりこないので、追想としておく。 facimus : facio(作る、する)の一人称複数現在。

-

fac : facioの命令法。fac + simile「同じように作れ」からファクシミリ。対格と不定法を伴って、英語のmake A to B(AをBさせる)と同様。

eas : 女性指示代名詞ea(それ)の複数対格=それらを。

morte : mors(f, 死)の単数奪格。de morte=死から。

transire : transeo(横切る、避ける、越える)の不定法。

vitam : vita(生、生命)の単数対格。ad vitam=生へ。cf.英vital、vitamin。

「死から生へ移る」という考え方はいろんな書にでてくる。たとえばヨハネ第1書簡3:14で「わたしたちは死から生へ移ってきたことを知っています」とあるのは、ラテン語では

Nos scimus quoniam translati sumus de morte ad vitam

(ただしウルガータ訳聖書ではin vitam)。 またプラトンの『パイドン』において、「なにか反対のものがある限りのものにおいて…その一方は反対である他方からしか生じえないのだ…生きているものからは死んでいるものが生じ、死んでいるものからは生きているものが生ずる」とソクラテスが語ったように。 - quam : 関係代名詞quaeの対格。 olim : 副詞=かつて、その昔、いつか。ille(あれ、あの)の古形ollusからで、離れたときを示す(未来にも使う)。 Abrahae : Abrahamの属格。目的語である対格関係代名詞quamにAbrahaeが目的の属格として結びつく=アブラハムに。 promisisti : promitto(約束する)の二人称単数現在完了=約束した。

- semini : seminium(n, 子孫)の単数属格=子孫の。 ejus : 中性指示代名詞id(その)の単数属格=彼の。 この約束のくだりは一般に創世記15章参照とされる。創世記で神が約束したのは土地と子孫の繁栄であって魂の救済ではないのだが、まぁ、大まかな話と捉えるか、あるいは12:2-3などの「祝福する」を指すと捉えておくか。

- 以下、式文では繰り返しの指定はないが、フォーレは1~4行目および9行目を反復してABA形式の曲にした。ただしこの再現は長調になっている。

- 2行目を参照。

- 3行目を参照。フォーレはこのinferniに向けてクレシェンドして喜びの頂点を築いており、ここが「地獄」では音楽とかけ離れすぎてしまう。やはり「下の世界の苦悩から解放してください」という祈りがかなう期待を込めた音楽と考えたい。

- 4行目を参照。

- 10行目を参照。前半を繰り返すといっても、5~9行目は省いて(5、9行目はもともとフォーレによる追加だが)一気に締めくくりのフレーズになっている。

- Amenはフォーレ独自の追加。ヘブライ語(アラム語)の「アーメーン」を音写したもので、「そうです」「まことに」「そうなりますように」といった感じ。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-26 | ニ短調/ロ短調 4/4 - 嬰ハ短調 - 嬰ニ短調 | Adagio molto (♩=48) | O Domine Jesu Christe |

| 27-35 | ロ短調 - ヘ長調 | ne cadant | |

| 36-53 | ニ長調 3/4 | Andante moderato (♩=63) | Hostias et preces tibi |

| 54-77 | (ニ長調 - )イ長調 | Fac eas, Domine | |

| 78-91 | ニ長調 4/4 - ロ長調 | I Tempo adagio molto (♩=48) | O Domine Jesu Christe |

フォーレは18世紀以降のレクイエムに通常含まれる続唱(Sequentia)「怒りの日」を省いて、「感謝の典礼」で祭壇にパンとぶどう酒を捧げるときに歌う奉納唱(Offertorium)を2曲目に置きました。また通常の典礼歌詞では「全ての死せる信者の魂」である部分を「死せる者の魂」に変え、より開かれたレクイエムとしています。

曲は、Bと同じく跳躍上昇と短二度の下上で構成される低音のモチーフで始まります。チェロがニ短調で示す主題をビオラがロ短調で模倣し、さらに声部が増えて転調してゆきます。ホ長調にまで踏み出した和音が響く印象的なカデンツを経て、嬰へ長調(=ロ短調のドミナント)に収まります。

「おお、主よ」をアルトがロ短調で歌い始める主部では、最初の三度跳躍は下降形に反転し(譜例3)、テノールとのア・カペラでカノン風に進行します。オルガンの伴奏もなく切々と歌われる、いわば生身の人間の哀歌なのですが、dolcessimoという指定があり、決して後ろ向きではありません。「下の世界の苦難」などの象徴的なフレーズのところで、低音に逆向きの短二度上下で不安な、あるいは訴えるような音形(譜例4)が表れ、これをブリッジにして旋律は二度上に転調し、このパターンが繰り返されます。

弦のカデンツに導かれて「落ち込みませんように、闇の中に」と祈る経過部は、序奏よりもさらに精妙な9の和音を重ねて、幻惑的な効果をあげます。

バリトン独唱が「いけにえと祈りを」と歌う中間部は、ほとんど音程を変えない朗誦風の旋律。その裏で、伴奏が二度で揺れ動きながら別の調にはみ出しては戻る(ジャンケレヴィッチが「主調を中心にしながらも移ろいゆく響きの中で戯れてゆく」と呼ぶような)カデンツのパターンを繰り返します。オルガンによる間奏*とそれに続くバリトンの「それら魂をして」の歌は、リズムを変えたBの旋律です(譜例5)。

*ネクトゥー/ドラージュ版《1893年稿》では、ホルンが旋律を吹いていてびっくりします。

それまで短二度の幅だった下降上昇音形は、「約束されたこと」で長二度となります。伴奏も、揺れ動く二度の狭間に、2小節に圧縮されたBが組み込まれるようになります(これらは次の曲Sanctusに引き継がれます)。「おお、主よ」が合唱のカノンに戻ってきますが、今度はソプラノ、バスも加わって四声部のニ長調となり(さらにオルガンも伴い)、最後にアメーンがロ長調の合唱で歌われます。

この曲は作品の中で唯一、短調で始まって長調で終わります。同じ「おお、主よ」が冒頭はロ短調、再現ではニ長調で歌われることから、《死後の未知の世界への不安が、いけにえと祈りを通じて希望の確信に変わる》といった構図になるのでしょう。最後に式文にはないアメーン(そうなりますように)が置かれているのは、この曲のメッセージが希望であることの念押しでしょうか。

第3曲:Sanctus(聖なるかな)

| Sanctus, Sanctus, Sanctus | 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな |

| Dominus Deus Sabaoth. | 主、万軍の神は。 |

| Pleni sunt coeli et terra gloria tua. | 満ちています、天と地が、あなたの栄光で。 |

| Hosanna in excelsis. | ホサナ、高きところにて。 |

- sanctus : 形容詞sanctus(聖なる、尊い、神々しい)の男性単数主格。

- Dominus : dominus(m, 主人)の単数主格=主は。 Sabaoth : 万軍。語形変化はないが、位置づけからして属格=万軍の。ヘブライ語で軍を表すtsabaサバオスから派生したもの。ドイツレクイエムで出てきたZebaothと同じ。 Dominusが主格なので次のDeusも今度は主格で、前行が述語となって「主すなわち万軍の神は神聖である」。

- pleni : plenus(満ちている)の男性複数主格。 sunt : sumの三人称複数現在=~である。 coeli : caelus(m, 天、空=caelumの古形)の複数主格caeliの別表記。複数形でのみ用いられた。 terra : terra(f, 地)の単数主格。 gloria : gloria(f, 栄光)の単数奪格(手段の奪格「~で」)。 tua : 所有形容詞tuus(あなたの)の女性単数奪格。gloria tua=あなたの栄光で。 Sanctus~gloria tuaは、イザヤ書6:3に記されている、幻の中で六翼の熾天使セラフィムが呼び交わす言葉を引用したもの。ただしセラフィムは“エンゼルマーク”のような可愛い天使ではなく、「その呼び声のために、敷居のもとい揺り動き、神殿の中には煙が満ちた」という厳しいもので、そこでイザヤが「ああ、どうしよう、わたしはもう駄目だ」と言うような場面。またヨハネ黙示録4:8にも「聖なるかな」と叫び続ける六翼の生き物が出てくるが、それは翼の周りも内側も一面の目が付いていて、獅子のようだったり雄牛のようだったり鷲のようだったりすると描かれている。

- Hosanna : =ホサナ。マルコ11:9(マタイ21:9、ヨハネ12:13)で、エルサレムに向かうイエスに人々が叫んだとされる言葉。ヘブライ語のhosi ah na(我らを救いたまえ)の省略形。ただしウルガータ訳聖書ではosannaとなっている。さらに詩篇117[118]:25に遡るとといわれるが、少なくとも言葉の上では直接の関係はない。 excelsis : excelsus(高い)の名詞形男性複数奪格。celsus(他に比べて高い、持ち上げられた、聳え立つ)の前にex(その上)があるわけだから、かなり高いところ。in excelsis=(とても)高いところで。 ※式文ではこのあとにBenedictusがおかれるが、フォーレは省略している。

- イザヤ書6:3は、ウルガータ訳では、

et clamabant alter ad alterum et dicebant sanctus sanctus sanctus Dominus exercituum plena est omnis terra gloria eius

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-61 | 変ホ長調 3/4 - ニ長調 - 変ホ長調 - 変ニ長調 - 変ホ長調 | Andante moderato (♩=60) | Sanctus |

サンクトゥスは、旧約聖書イザヤ書の第6章冒頭で、セラフィムが呼び交わす言葉を用いた祈りです。変ホ長調の柔らかなアルペジオに乗って、長二度の上下による「聖なるかな」の歌声が、呼びかけと応答の形で響きます(譜例6)。バイオリンの対旋律は、圧縮されたB主題です(譜例7)。この曲で初めてバイオリン(初演稿では独奏バイオリン)が入ることについて、フォーレは「ずっとビオラだったあとで、サンクトゥスではバイオリンがいかに天使的な効果を挙げるかが分かるでしょう!」とイザイに書き送っています。

呼応し合う旋律は、時おり導音を半音下げたり下属音を半音上げたり、ニ長調に降りたかと思うとすぐに変ホ長調に戻ったりと、この調性感の陰影が神秘の雰囲気を醸します。バスの主音が省かれて和音がずっと転回形なので、天使が空を飛んでいるような浮遊感。「満ちています」の旋律はB'と同じ音の並びで、次の「ピエ・イエス」にも受け継がれます。「ホサナ、高きところにて」では半音下がった導音から変ニ長調に至り、旋律が振幅を増してクレシェンドして変ホ長調のドミナントが呼び戻されると、輝かしいファンファーレに導かれた行進です。力強い足音が去ってアルペジオが帰り、合唱が変ホ長調の長い和音で「聖なるかな」を素晴らしく響かせ(前曲とは逆にアルトはここで初めて加わります)、最後にバイオリンの対旋律が高く舞います。

第4曲:Pie Jesu(慈愛深いイエスよ)

| Pie Jesu Domine, | 慈愛深いイエスよ、主よ、 |

| dona eis requiem, | 与えてください、彼らに、安息を、 |

| sempiternam requiem. | いつまでも続く安息を。 |

- pie : pius(忠実な、敬虔な、義の、聖なる、あわれみのある、愛情の深い)の男性単数呼格。この語の基本的な意味は《義務・本分を細心に守る、約束を誠実に果たす》で、人や子なら(神や親に対して)敬虔、忠実となるし、神や親なら信実である、慈愛のある、愛情深いとなる。たとえば新約聖書ではパウロの「敬虔に生きる」がウルガータ訳ではpie vivereとされている一方、黙示録15:4での「あなただけが聖なる方」がsolus pius。またスタバト・マーテルではpia Mater(慈愛深い母が。piaはpiusの女性単数主格)。イエスの場合、神に対して誠実でもあるが、主と並べられているし、続唱「怒りの日」の文脈から考えるとやはり後者の意味にとるのがよかろう。ただ、「信実である」は普通fidelis(ギリシャ語pistisの訳として)だろうし、よく使われる「慈悲深い」ではマタイ的な感じが強くむしろmisericorsのようになるので、「慈愛深い」とした。

- この2行は、続唱「怒りの日」の最後を用いたもの。「怒りの日」を死の恐怖を描いたものと考えていると、この最後の祈りとの落差にとまどってしまうかもしれない。しかし「怒りの日」で歌われているのはむしろ、神の裁き(最後の審判)への畏怖の念と、赦しの願いの一人称による表現だ。Lacrimosa以降は後世の付加であるとしても、ピエ・イエスはそうした祈りへの会衆の応答として捉える方が自然に思えるし、単独で取り出して曲を付けてもその祈りが反響しているはずだろう。

- sempiternam : sempiternus(絶えることのない、いつまでも続く)の女性単数対格。楽語sempreはこの副詞形semper(常に)から。 sempiternamが加わるのはAgnus Deiの最後の行による。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-38 | 変ロ長調 4/4 - ヘ長調 - (変ロ長調 - イ短調 - ニ短調 - )変ロ長調 | Adagio (♩=44) | Pie Jesu Domine |

通常のミサやレクイエムでは、サンクトゥスの後にベネディクトゥスが歌われますが、フォーレはこれを略し、代わりに続唱「怒りの日」の最後からとった「ピエ・イエス」を置きました。これは、シャルパンティエ、ゴセック、ケルビーニ、デュリュフレなど、フランス式典礼レクイエムしばしば見られる形態です。

旋律を歌うのはソプラノ独唱で、合唱が休みとなる唯一の曲でもあります。オルガンの変ロ長調の和音を受けて、独唱が「慈愛深いイエスよ」と美しく歌い始めます(譜例8)。サン=サーンスが「君の『ピエ・イエス』こそが唯一の『ピエ・イエス』だ。モーツァルトの『アヴェ・ヴェルム』こそが唯一の『アヴェ・ヴェルム』であるように」とフォーレに書き送ったとおり、このレクイエムの中でもひときわ輝く珠玉の調べです。B主題の途中(B')が音程もそのまま用いられている、などといったことは、ベルナール・ガヴォティが「蝶の羽を解剖するようなもの」と呼ぶ類の分析でしょうか。

呼びかけにハープとオーケストラが答えます。ゆったりしたアルペジオは、もちろん旋律のCの部分を受けたもの。1900年稿で加えられたフルート、クラリネットは、実はこの曲しか出番がないのですが、「ここだけのために30分座っていても幸せ」という声が聞かれるほどの音楽です。

独唱は少しずつ音の並びを入れ替えて、さまざまなニュアンスを表現しながらヘ長調との間を往復し、「いつまでも続く」ではイ短調、ニ短調と色彩を変化させて行きます。独唱の伴奏にもオーケストラが加わって厚みを増し、再び戻ってくる「慈愛深い」に向けて変ロ長調のドミナントでクレシェンドしますが、音楽はmfより大きくなることはありません。どこまでも穏やかな曲の最後を、低音がCのアルペジオを奏でて締めくくるのも素敵です。

第5曲:Agnus Dei(神の小羊)

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, | 神の小羊、世の過ちを取り去る方、 |

| dona eis requiem. | 与えてください、彼らに、安息を。 |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, | 神の小羊、世の過ちを取り去る方、 |

| dona eis requiem. | 与えてください、彼らに、安息を。 |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, | 神の小羊、世の過ちを取り去る方、 |

| dona eis sempiternam requiem | 与えてください、彼らに、いつまでも続く安息を。 |

| Lux aeterna luceat eis, Domine. | 永遠の光が、輝きますように、彼らに、主よ。 |

| Cum sanctis tuis in aeternum, | あなたの聖人たちとともに永遠に、 |

| quia pius es. | なぜならあなたは慈愛深い方ですから。 |

| Requiem aeternam dona eis, Domine, | 永遠の安息を、与えてください、彼らに、主よ、 |

| et lux perpetua luceat eis. | そして絶えることのない光が、輝きますように、彼らに。 |

-

Agnus : agnus(m, 小羊)の単数主格。出エジプト記12章では、エジプトを打つ10の災いを「過ぎ越す」ために小羊をいけにえとするよう神がモーセとアロンに指示する。また同29章では神殿に小羊を毎日捧げるという記述がある。田川は「子羊は特に、神に対して犯した罪の許しを乞うために捧げられる犠牲とみなされていた」と書いている(『キリスト教思想への招待』)。

小羊と子羊の違いはどの程度厳密なものかよく分からないが、子羊は親羊と対になる表現とすれば、単に若い羊というときは小羊が適当なのか。日本語訳聖書では基本的に小羊。神への犠牲(としてのイエス)の場合は小羊、イエスを羊飼いになぞらえる(ヨハネ10章など)場合の人々は子羊、という説も見かけたが、ヨハネ21:15のイエスの言葉が「わたしの小羊を養いなさい」と訳されているのを考えると、ちょっと怪しい。

Dei : deus(n, 神)の単数属格=神の。

洗礼者ヨハネがイエスに出会ったときに「神の小羊」と呼んだとされている。神がキリストを「宥めの供え物」と定め、イエスが

自分の生命を多くの者のために身代金として与え

たのは、神へのいけにえ、すなわち「神の小羊」ということになる。 qui : 関係代名詞quiの主格。 tollis : tollo(持ち上げる、取り去る)の二人称単数現在。 peccata : peccatum(n, 誤り、過ち、宗教上の罪)の複数対格=過ちを。普通は「罪」と訳すが、ここはひとまず「過ち」としておく。田川はイエスについて「人間の数多くの行為を洗い上げて、どれが罪になるかを断罪し、あるいはそもそも人間存在そのものが罪なる存在であるとみなす、などといった発想からはほど遠かっただろう」といい、「イエスは『罪』を神に対する『借り』として考えていた」と述べている。たとえば「我らの負い目を赦し給え。我らもまた我らに負い目のある者を赦しましたから」(マタイ6:12)。cf.英impeccable。 mundi : mundus(m, 世界、宇宙)の単数属格=世界の。harmonia mundiなら「世界の調和」。cf.仏monde。 ※この行はヨハネ1:29から。ウルガータ訳でみると、ait ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi

- 通常のミサではmiserere nobis(憐れんでください、私たちを)だが、レクイエムでは入祭唱のアンティフォナと同じくdona eis requiemに置き換えられる。

- 第2アニュス=第1行の繰り返し。元来の聖餐式では、普通のパンを人数分に分けて全員が食べたので、聖体拝領の準備は時間がかかったという。アニュス・デイは、パンを切り分ける間に繰り返し歌われるものであった。

- 2行目を参照

- 第3アニュス=第1行の繰り返し。パンの代わりにホスチアを用いることで長い準備が不要となり、典礼式文では、キリスト教会の三位一体説を反映して、3回の繰り返しとされた(Kyrie、Sanctusなど、何でも3回繰り返した)。フォーレも「神の小羊」では3つの「アニュス」に沿って作曲している。

- 繰り返しの3回目はsempiternamが加わる。式文はrequiem sempiternamだが、フォーレは語順を入れ替えた。通常ミサではこの行がdona nobis pacem(与えてください、私たちに平和を)なので、アニュス・デイは「平和の賛歌」とも呼ばれるが、レクイエムではこの題名はしっくりこない。

- この行からは聖体拝領唱(Communio)。入祭唱のアンティフォナと共通する言葉が用いられている。

- cum : 前置詞=~とともに。奪格支配。 sanctis : sanctus(m, 聖人)の複数奪格=聖人とともに。 tuis : 所有形容詞tuus(あなたの)の男性奪格。 aeternum : aeternus(永遠の)の単数(男性)対格。in aeternum=永遠のときまで、永遠に。

- quia : =なぜなら。 pius es : pius(慈愛深い)+sumの二人称単数es。

- イントロイトゥスの冒頭と同じ。第1曲1行目を参照

- 第1曲2行目を参照。 ※なお式文ではこのあと8~9行目(cum sanctis~pius es)が繰り返される。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-44 | ヘ長調 3/4 - ハ短調 - ヘ長調 - ハ長調 | Andante (♩=69) | Agnus Dei |

| 45-74 | 変イ長調 - ニ短調 | Lux aeterna luceat eis | |

| 75-87 | ニ短調 4/4 | Molto adagio (♩=40) | Requiem aeternam |

| 88-94 | ニ長調 3/4 | I Tempo (♩=72) |

聖体に変えられたパンとぶどう酒を拝領する「交わりの儀」では、主の祈りに続いてアニュス・デイの祈り、そして聖体拝領(Communio)が行なわれます。フォーレは「アニュス・デイ」と「聖体拝領唱」を一つの曲に組み込みました。

曲は弦の流麗な旋律(譜例9)で始まります。分散和音を少しずらしただけなのに、なんと素晴らしい調べでしょう。テンポもアンダンテと一段階はや目に設定され、音楽が動的に前に進む感じになります。

最初の「神の小羊」(第1アニュス)を歌うテノールは、弦とは対照的な順次進行で、ミクソリディア旋法の音階(導音を半音下げた形)になっています(譜例10)。全合唱による第2アニュスは、旋律に半音階の要素と強弱の対比が加わり、伴奏は下降音形とシンコペーションが強調されて、緊張感が高まります(頂点に短二度の上下が置かれています)。オルガンのソロに導かれて冒頭が回帰し、再びテノールが第3アニュスを歌います。

第3アニュスがハ長調で終わるのを受けて、ソプラノがハ音で「永遠の光が」と歌い始めますが、この音を軸に変イ長調に転調して雰囲気はがらりと変わります(譜例11)。ここからが「聖体拝領唱」にあたります。

半音階的に順次下降してくる旋律は(「ピエ・イエス」のCが微かに聞こえます)、転調しながら徐々に力を増し、「あなたは慈愛深い方」の思いを吐露してニ短調のドミナントで半終止します。式文がここで「永遠の安息を」となるので、第1曲の序奏が回帰しますが、今度は順次下降する低音にA♭が導入されて調性の方向が変化しています。そして結尾は長調で受け止められ、冒頭の分散和音旋律をニ長調(天国の調)で奏でて曲を終えます(そして初演稿のままなら、ここからすぐに「楽園へ」と向かうはずでした)。

第6曲:Libera Me(私を解き放ってください)

| Libera me, Domine, de morte aeterna. | 私を解き放ってください、主よ、永遠の死から。 |

| In die illa tremenda; | あの途方もない日に; |

| Quando coeli movendi sunt et terra. | そのとき、天が動く、そして地も。 |

| Dum veneris judicare saeculum per ignem. | ずっと、あなたが来て裁くその間、世を火によって。 |

| Tremens factus sum ego et timeo, | 震えさせられています、私は、そして恐れています、 |

| dum discussio venerit atque ventura ira. | ずっと、揺り判けが来て、さらに怒りが続く、その間。 |

| Dies illa, Dies irae, | あの日、怒りの日、 |

| calamitatis et miseriae, | 禍の、そして不幸の、 |

| dies illa, dies magna et amara valde. | あの日、長い日、そして苦い日、とてつもなく。 |

| Requiem aeternam dona eis, Domine, | 永遠の安息を、与えてください、彼らに、主よ、 |

| et lux perpetua luceat eis. | そして絶えることのない光が、輝きますように、彼らに。 |

| Libera me, Domine, de morte aeterna. | 私を解き放ってください、主よ、永遠の死から。 |

| In die illa tremenda; | あの途方もない日に; |

| Quando coeli movendi sunt et terra. | そのとき、天が動く、そして地も。 |

| Dum veneris judicare saeculum per ignem. | ずっと、あなたが来て裁くその間、世を火によって。 |

| Libera me, Domine, de morte aeterna. | 私を解き放ってください、主よ、永遠の死から。 |

| Libera me, Domine. | 私を解き放ってください、主よ。 |

-

libera : libero(解き放つ)の命令法=解き放ってください。

me : 人称代名詞ego(私)の対格=私を。

「死から解き放つ」というのは、「私」を死者と考えて読めば、終末のときにおける復活(

死者たちが朽ちぬものとして甦らされる

)であるわけだが、祈っている(歌っている)本人が「私」だと考えれば、パウロがローマ5:21で述べている《罪が死において支配した》状態からの解放を祈ると捉えることもできる(パウロの言う罪は単数形で、個々の人間の力を超えた悪魔的な力。それに対して「神の小羊」で考えた罪は複数形、つまり人それぞれの過ち)。 いや、むしろヘブライ2:14にあるように死の恐怖に生涯隷属しなければならないと考えていた人たちを解き放つ

と捉える方が、フォーレの言いたいことに近いかも知れない(ネクトゥー版では、行末が通常の式文のカンマではなく、ピリオドになっている。深読みすれば、フォーレはこの「解放」を後段の「あの日」とは切り離したかった、という解釈もできるだろう)。 - die : dies(f, 特定の日、定められた日)の単数奪格。奪格結合in die=その日に。 illa : illa(あれ)の女性単数奪格。ちなみにマルコ13章、マタイ24章に出てくる患難の日々は「dies illi」と複数形になっている。 tremenda : tremendus(途方もない、恐ろしい)の女性単数奪格。tremo(震える)からの派生だから「震え上がるような」ということになる。 死(の支配)から解き放たれる特定の日があるとして、それを恐ろしい日と捉えてもよいが、むしろそれはどんなものか想像を絶する、とてつもないものすごい日としておきたい。そもそも終末とは救済の日でもあり、堕落した世界(そして不条理な支配者たちや強欲な者たち)は破壊し尽くされるが、単なる終わりではなく「新しい天と地」の始まりでもあるのだから。

- quando : 疑問副詞quando(いつ)→関係代名詞=そのとき。 movendi : moveo(動く)→受動形容詞movendusの複数主格。 sunt : sumの男性三人称複数現在。movendi sunt=動かされるべきである。

- dum : 副詞/接続詞=~の間ずっと、~するまで、~である限りは。普通に訳すとこの接続詞は行末に置くことになってしまうが、歌がこのdumをアウフタクトにして大きく跳躍することを生かしたかったので、「ずっと」を行頭において「~の間」でサンドイッチにしてみた。 veneris : venio(来る)の二人称単数未来完了(あるいは接続法現在完了)=来てしまう。 judicare : iudico(裁く)の不定詞。veneris judicare=来て裁いてしまう。裁くために来てしまう。 saeculum : saeculum(n, 1世代の期間、その時の人々、1生涯の時間、百年の時、世界)の対格=時代を、世の人々を。cf.仏siécle、英secular。 per : 対格支配前置詞~によって。 ignem : ignis(m, 火)の対格。per ignem=火によって。cf.英ignite。 普通の日本語の語順なら「あなたが来て世を火によって裁くその間ずっと」だが、原文の語順を尊重したため「ずっと、あなたが来て裁くその間、世を火によって」と屈折した訳になった。

- tremens : tremo(震える)の現在分詞=震えている。 factus : facio(作る、する)の受動態現在完了分詞。tremens factus sum → sum+受身完了分詞=震えさせられている。 ego : 人称代名詞一人称主格=私は。 timeo : timeo(恐れる、懸念する)の一人称単数現在=恐れている。cf.英timid

- discussio : discussio(f, 揺れ、振動 < discutio=ばらばらに砕く、追い払う < quatio=揺り動かす、粉砕する)の単数主格。転じて議論、審問(知的に砕く、切り分ける)の意味にもなる。「審判」と訳されることが多いが、善きも悪しきも神の前に並んで審査を受けるというより、大地を揺り動かし打ち砕いて隠れている悪いやつを全て暴き出すイメージではないか(「揺り判け」はちょっと苦しい訳だが)。音楽もここは正義の鉄拳という感じで、力がこもる。cf.続唱「怒りの日」第2節のdiscussurus(discutioの未来分詞)に「打ち砕く」という訳をあてることもある。 venerit : venio(来る)の接続法三人称単数現在完了=来てしまう。 atque : そしてさらに。 ventura : venio(来る)の未来分詞=来たる。discussio veneritはフォルテだったが、そのあとに続くventura iraでは(どんな怒りが来るか分からず不安が増すのか)ディミヌエンドしてしまう。 ※式文では次にQuando coeli movendi sunt et terraが繰り返されるが、フォーレは省略している。

- dies : dies(f, 特定の日)の単数主格。 irae : ira(f, 怒り)の単数属格。 フォーレは死を《恐怖》としてではなく《幸せな解放》として捉えていたので続唱「怒りの日」を作曲しなかったとしばしば説明されるが、リベラ・メで「怒りの日」に言及すれば誰だって続唱も連想するわけで、この理屈はあまり説得力がない。むしろこれは、ネクトゥーなども指摘しているように、大音響の劇的な楽曲として定着していた続唱「怒りの日」を組み込むのは音楽的にそぐわなかったこと、長大なテキストも不適当だと思われたことなどを主な要因とするほうが妥当だろう。さらに、続唱においてもこのリベラ・メにおいても、テキストで歌われているのは、生者にも訪れる裁き(とそれを行なう神)への畏怖であって、“死の”恐怖というわけではないことは留意しておきたい。(もちろん、教会がそれをどう扱ったかは、また別の問題。)

- calamitatis : calamitas(f, 傷ついた者、禍事)の単数属格。 miseriae : miser(不幸な、哀れな)の女性単数属格。

- magna : magnus(大きい、長い、あり余るほどの、偉大な)の女性単数主格。dies magnaは「大いなる日」と訳されることが多い。怒りの日は「主の日」Dies Dominiでもあり、したがって黙示録16:14のように「大いなる日に」ad diem magnamでもあるのだが、前後の厳しい描写の中でここだけ肯定的な表現では奇妙なので、あえて「長い一日」と捉えておく。 amara : amarus(苦い、とげとげしい、→不幸な、悲しい)の女性単数主格。 valde : 副詞=とても強い。 ※この行冒頭のdies illaは式文にはない。

- イントロイトゥスの冒頭と同じ。第1曲1行目を参照

- 第1曲2行目を参照

- 以下15行目までは、式文どおり1~4行目を繰り返す。16、17行目はフォーレ独自の繰り返し。

- Quando coeli movendi sunt et terraは、ハガイ書2:7[2:6]から。ウルガータ訳では、

et ego commovebo caelum et terram et mare et aridam

- Dies illa~amara valdeは、ゼフィニア書1:15から。ウルガータ訳では、

dies irae dies illa dies tribulationis et angustiae dies calamitatis et miseriae dies tenebrarum et caliginis dies nebulae et turbinis

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-52 | ニ短調 2/2 | Moderato (𝅗𝅥=60) | Libera me, Domine |

| 53-83 | ヘ長調 6/4 - 変ホ長調 - (嬰へ長調) | Piu mosso (𝅗𝅥.=72) | Dies illa, Dies irae |

| 84-136 | イ長調 2/2 - ニ短調 | Moderato (𝅗𝅥=60) | Libera me, Domine |

「リベラ・メ」は、ミサ式典の一部ではなく、葬儀の際に、ミサ終了後の赦祷式で歌われる応唱(レスポンソリウム)です。赦祷(Absolutio)とは(罪の)赦しを祈ることで、神の裁きが描かれます。もっとも、神は死者だけでなく「世を裁く」のであり、この曲で一人称が用いられるのは、むしろ生者が赦しを願うという意味であるのかもしれません。

曲は低弦のピチカートとオルガンペダルの脈動に始まり、すぐにバリトン独唱が「私を解き放ってください」と呼びかけます。跳躍の多い旋律ですが、二度下降して三度上昇するというこの曲で繰り返し用いられる要素(D)が含まれています(譜例12)。フォーレのレクイエムではほとんど全ての旋律にdolceと記されていますが、この旋律はその指示がないのも特徴的です。低音オスティナートは、旋律の裏でじわじわと上昇し、フレーズが改まるとポジションを取り直して再び上昇していきます。

「天が動くとき」での旋律は、Dの要素を繰り返して、息の長いクレシェンドで四度上まで昇ります(譜例13)。低音は同じリズムのまま旋律と反対の動きで上下し、変幻自在の和声がその間を埋めて行きます。合唱の「震えさせられています」は、怯えたように弱音で歌いはじめます。ふたたびDによる上昇音形があり、高揚して「揺り判けが来て」を叫びますが、「さらに怒りが」ではだんだん弱気になります。

ホルンのシンコペーション*とともに6/4拍子のPiu mossoとなって、「怒りの日」がffで歌われます。ヘ長調ですが、弦とオルガンペダルの対旋律(譜例14)に第6音を半音下げた短二度音程が含まれたりして、緊張度の高いエネルギーが放出されます。

*ネクトゥー/ドラージュ版《1893年稿》では、シンコペーションではなく四分音符の連打になっています…

変ホ長調で「怒りの日」を繰り返した後、「永遠の安息を」でいったんpとなります。ここからDの要素を用い、二度上昇する転調を繰り返してのクレシェンドは圧巻です(ここで歌は三人称に戻っています)。「そして絶えることのない光が」で嬰へ長調に落ち着くように見えますが、音は勢いを失って不安定な減七の和音で「輝きますように」とつぶやきつつ、ニ短調のドミナントに帰ってきます。

冒頭の旋律をユニゾンの合唱がニ短調で歌いますが、今度はdolceとなって(版によっては旋律に長いスラーが加えられて)います。もう一度バリトン独唱が、改めてdolceで歌い、締めくくりに合唱とともに「私を解き放ってください、主よ」と唱えます。このとき、「主よ(Domi-)」で和音がこれまでと違う減七になり、最後は長調に解決するのかと一瞬思わせますが、けっきょく短調に戻ってややほろ苦く終わるあたり、やはりこれは現世の一人称ということでしょうか。

第7曲:In Paradisum(楽園へ)

| In paradisum deducant | 楽園へと、導きますように、天使たちが: |

| in tuo adventu suscipiant te martyres, | あなたの到着のときに迎え入れますように、あなたを殉教者たちが、 |

| et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. | そしてあなたを案内しますように、聖なる街エルサレムへと。 |

| Chorus angelorum te suscipiat, | 輪になって歌う天使たちがあなたを迎え入れますように、 |

| et cum Lazaro quondam paupere | そしてラザロとともに、かつて貧しかった(彼とともに) |

| aeternam habeas requiem. | 永遠に、保ちますように、安息を。 |

- paradisum : paradisus(楽園)の単数対格。in paradisum=楽園へ(奪格ではないので、「楽園にて」とはならない。これから「楽園へ」と向かっていく)。フォーレは後年、連作歌曲「イヴの歌」の第1曲として「楽園Paradis」を作曲している。レクイエムの楽園が人の生涯の最後、その後にあるものなのに対し、「イヴの歌」の楽園は「始源のそのまた始源」(ジャンケレヴィッチ)なのだが、ソクラテスの言うように「生きているものからは死んでいるものが生じ、死んでいるものからは生きているものが生ずる」のならば、レクイエムの楽園は終結であるとともに再開でもあり、始源としての楽園につながっていく。 deducant : deduco(導く、元のところから/決められたところへ引き寄せる)の接続法三人称複数現在=導きますように。 angeli : angelus(m, 天使)の複数主格=天使たちが。 ※式文ではdeducant te angeli(導きますように、あなたを、天使たちが)

- tuo : tuus(あなたの)の男性奪格。 adventu : adventus(m, 到着)の単数奪格。in tuo adventu=あなたの到着のときに。 suscipiant : suscipio(支える、受け止める、受け入れる)の接続法三人称複数現在=受け入れられますように。 martyres : martyr(証人、殉教者)の複数主格。ギリシャ語のmartus(martys)を借用。

- perducant : perduco(導く、目的地に連れて行く)の三人称複数接続法現在=案内しますように。 civitatem : civitas(f, 都市、市民権)の単数対格。 sanctam : sanctus(聖なる)の女性単数対格。

- chorus : chorus(m, 輪舞、合唱)の単数主格。ギリシャ語khoros(舞踊合唱隊)より。 angelorum : angelus(m, 天使)の複数属格=天使たちの。 suscipiat : suscipio(支える、受け止める、受け入れる)の接続法三人称単数現在=受け入れられますように。2行目と違って単数なのは主語chorusが単数だから。 文法的には「天使たちの輪があなたを迎え入れますように」ということだが、語順を優先して「輪になって歌う天使たちが」とした。

- Lazaro : =ラザロ。ルカ16:19~16:31で、《生前金持ちで贅沢をしていた男と、その家の前で貧乏のうちに死んだラザロが、死後に立場が入れ替わって、ラザロがアブラハムの懐に入り、金持ちだった男は火炎の中で苦しむ》という「金持ちとラザロ」の逸話が語られる。唐突な引用に感じられるかもしれないが、田川によれば中世において「福音書にのっている話の中では、イエス誕生物語と並んで、人気一番と言っていいほどのもの」で、この話を題材にした彫刻は「どの教会でもまずはたいていどこかに見つけることができる」ものだったという。なおヨハネ11章に、死後4日たってイエスによって復活させられたラザロ(ベタニヤのラザロ)の話があるが、「かつて貧しかった」ラザロなので、ここは復活(ヨハネの挿話)ではなく、天国(ルカの挿話)の象徴。 quondam : 副詞=かつて、あるとき。 paupere : pauper(貧しい、可哀想な)の名詞形男性単数奪格。

- habeas : habeo(持つ、保つ)の二人称単数接続法現在=あなたが保ちますように。 aeternamは対格の形容詞でrequiemを修飾し、その間に動詞habeasが割り込んでいるので、「永遠の安息を保ちますように」だが、aeternamを副詞的に訳す方が語順を保持できるので、「永遠に」とした。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-61 | ニ長調 3/4 | Andante moderato (♩=58) | In paradisum deducant te angeli |

最後の曲は、棺が運び出されるときに歌われる交唱です。第6曲では一人称の祈りになりましたが、こんどは二人称で「あなた」と死者に語りかけます(ここまで、二人称の対象は神でした)。

魂が楽園へと向かう音楽は、木洩れ日がきらめくようなオルガンのアルペジオで始まります。天を目指すごとく跳躍するソプラノの旋律は、導音が徹底して避けられているのが特徴です(譜例15)。伴奏の和音も、トニカとサブドミナントの揺れ動きで、ドミナントは出てきません。

その分、「そしてあなたを案内しますように」で初めて出る変化音(D♯)は印象的です。伴奏も導音を半音下げて借用和音上の属七で戯れるため、ふわふわと漂う感じ。そして「エルサレム」を何度も繰り返しながらト長調、ホ長調と転調を重ねて、イ長調をドミナントにニ長調に戻ってきます。和音の陰影が変わるたびに、光が異なる方向から差すかのようです。

ハープが加わって最初の形を模倣した後、「そしてラザロとともに」からは頻繁な転調で嬰ハ短調までたどり着きますが、頂点の「永遠の」で大きく舵を切って元の調に戻ります。最後は安定したニ長調のハーモニーで「永遠に保ちますように」が歌われ、作品の冒頭と同じrequiemの言葉で静かに幕を閉じます(この言葉で始まるから「レクイエム」と呼ばれるわけですが、最後も同じrequiemで終えるのは、おそらくフォーレが初めてです)。

レクイエムの版と稿について

初演から出版までの変遷

レクイエムの7曲のうち、1888年の初演時に演奏されたのは、第1、第3~5、第7の5曲で、編成もVa、Vc、Cbに独奏Vnを加えた弦とHp、Timp、Orgに、合唱とソプラノ独唱という小さなものでした(フォーレはこれを知人への手紙で「小さなレクイエムpetit Requiem」と呼んだそうです)。ただ、フォーレがコピスト宛のメモとして「管弦楽配置は未完」と書いたように、これは完成稿というわけではなかった模様で、その後の演奏機会にフォーレは徐々に楽器を追加しています。

第6曲(リベラ・メ)はそれより以前、1877年頃にバリトン独唱とオルガンのために書かれていました。また初演後の1889年には、第2曲(オッフェルトリウム)の「いけにえと祈りを」の部分を作曲し、これらを加えた7曲構成でのレクイエムは、1893年1月21日にマドレーヌ教会で初演*されました(ただしこの時点では、第2曲の合唱部分は含まれていませんでした)。

*1892年1月28日の国民音楽協会演奏会で初演とする文献がありますが、1892年にはリベラ・メのみが演奏されています。

1890年9月16日付けのアメル(Hamelle)社との手紙ですでに出版の話が出ていますが、さまざまな理由で楽譜は出版されないままでした。第2曲の残る部分の作曲(ネクトゥーによれば1894年)、管弦楽の増強*が行なわれたうえで1900年のパリ万博で初演され、翌年出版されます。このオーケストラの増強について、多くの文献はフォーレの意思に反していたと「推測」していますが、フォーレがそう述べたという記録があるわけではありません。実際フォーレは、その成功を喜び、評価する手紙を書いたり、指揮者に助言を与えたりもしているのです。

*楽器編成でも示したように、1894年にはすでにFg、Trp、Trbも加えた編成で演奏されており、1900年との違いはFl(2)、Cl(2)、Hr(+2)の追加とVnが合奏になったことにとどまっています。

この管弦楽配置をフォーレ自身が行なったかどうかも、出版に用いた清書自筆譜が残っていないためはっきりしません。合唱譜用のピアノ版の作成を弟子のジャン・ロジェ=デュカスに委ねたこと、他の曲でもオーケストレーションは弟子などに任せる場合があったこと、また出版譜はフォーレが校正したとは思えないほど誤りが多いことなどから、ネクトゥーが「自筆譜とフォーレ自身の指示に基づきながら、第三者が新たにオーケストラ譜を書き上げた(勿論フォーレを通じて出版社の意向も取り入れながら)とは仮定できないだろうか」と述べるような第三者説が示されています。

エディション(版)とバージョン(稿)

フォーレのレクエムの、出版された楽譜は複数あり、各出版譜をエディション(版)と呼んで区別します。また、初演から初版譜出版までの間に楽器編成や管弦楽配置に手が加えられており、そのある段階を特定した(推測して再構築した)ものをバージョン(稿)として言及する場合があります。

- 初版譜とその校訂版

-

フォーレの生前に出版されたのは1901年のアメル版のみでした。このスコアはパート譜との食い違いや明らかな音符の誤りなど問題点が多々ありましたが、これ(およびそのリプリント)が唯一の演奏用出版譜として長く用いられてきました。出版から三四半世紀が経過してようやく校訂版が出版されています。

- 1975年:D.ラトクリフ校訂、ノヴェロから

- 1977年:ネクトゥー/R.ツィンマーマン校訂、ペータースから

- 1978年:R.フィスケ/P.インウッド校訂、オイレンブルクから(スタディスコアのみ)

- 1998年:ネクトゥー校訂、アメルから(新アメル版)

- 2005年:M.リゴディエール校訂、カルスから

- 2011年:M.シュテーゲマン/C.M.スタール校訂、ベーレンライターから(予定通りシリーズI, 2として出版されました)

Dover、Kalmusから入手できる版は初版のリプリントです。初版を含めたこれらの版は、演奏年から1900年稿(場合によっては初版出版年から1901年稿)、あるいは次の復元版との関係から第3稿とも呼ばれます。

- 初期稿の復元版

-

ネクトゥーが1972年に出版した伝記に「フォーレの時代にマドレーヌ教会で演奏された稿に立ち返ることは、可能であるだけでなく望ましいことと思われる」と書いたことなどをきっかけに、初期の“バージョン”を復元しようとする動きがでてきます。

- 1983年:D.アーノルド編集・校訂。ルネサンス期の研究で知られる音楽学者が、1888年初演時の楽器編成を用いながら7曲の楽譜を校訂し、オックスフォード・スコラ・カントゥルムが1984年に初演したというもの。出版されていませんが、NaxosのCDで演奏を聴くことができます。

- 1984年:J.ラター編集・校訂、ヒンショウ/オックスフォード出版局から。パリ国立図書館に保管されていた初演稿の自筆草稿(第1、3、5、7曲)を中心に検討した成果を出版しました。

- 1994年:ネクトゥー/R.ドラージュ編集・校訂、アメルから。ネクトゥーは、マドレーヌ教会に保存されていたパート譜など、より多くの資料を参照し、1970年代から初期稿の復元を手がけ、1978年には私的な演奏も行なっていたものの、著作権の関係で刊行できずにいました。最終的に共編という形で出版されたのは1994年でしたが、その扉には1970-1994と記されています。

- (2005年:レッゲ編纂、CPDLで公開。独自の校訂というよりは、他の研究者の成果を参照して演奏譜を作ったというべきものです。)

- ベーレンライターがネクトゥーをディレクタに起用して企画中のフォーレ全集では、シリーズI, 1として1893年稿の出版も計画されています。

これらの版は、1893年の全曲演奏を念頭に1893年稿と呼ばれたり、初演稿に対して第2稿と呼ばれたりします。いずれもFl、Cl、Vn合奏パートを持たない1900年以前の編成という点では共通していますが、それぞれの視点で資料を選択して構成した独自校訂譜で、内容はかなり異なります。またラター版は多くの楽器をオプション扱いしており、特定バージョンの復元というよりも、演奏者が(1900年以前の)レクイエムを検討・再構築するための素材と指針という性格を持っています。

《第2稿》《第3稿》という表現はしばしば用いられますが、作曲者がそう呼んだものがあるわけではなく、相対的、便宜的なものです(ネクトゥーは「第1のバージョンは1888-93年のもので、第2のバージョンは1899-1900のものだ」と述べていました)。また《第2稿》に相当するものが《オリジナル》と呼ばれるべきというわけでもありません。

NMLで聴けるいくつかの版

試聴も可能なナクソス・ミュージック・ライブラリから、様々な版によるフォーレのレクイエムの録音をいくつか一覧にしてみます。

| 指揮 | 演奏 | 版 | I | II | III | IV | V | VI | VII | 録音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ジェレミー・サマリー | オックスフォード・スコラ・カントルム | DA | 6:37 | 8:55 | 3:29 | 3:32 | 5:59 | 4:38 | 3:28 | Naxos 8.550765 |

| ローレンス・エキルベイ | アクサンチュス室内合唱団 | JMN1 | 5:01 | 8:19 | 3:10 | 3:44 | 5:39 | 4:49 | 3:19 | naive V5137 |

| アントニー・ウォーカー | カンティレーション | JMN1 | 6:08 | 8:09 | 3:24 | 4:13 | 5:18 | 4:46 | 3:20 | ABC Classics ABC472045-2 |

| ジョン・ラター | シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア | ラター版 | 5:53 | 8:20 | 3:03 | 3:28 | 5:17 | 4:30 | 3:40 | Collegium COLCD109 |

| ダグラス・ボストック | ボヘミア室内p | ラター版。ハルモニウム使用 | 6:08 | 6:59 | 3:00 | 3:01 | 5:23 | 4:19 | 3:10 | Classico CLASSCD241 |

| ハリー・クリストファーズ | シックスティーン+ASMF | JMN2。Novello版の合唱譜使用 | 5:17 | 7:20 | 3:12 | 3:21 | 5:14 | 4:47 | 3:04 | Coro COR16057 |

| ヤン・パスカル・トルトゥリエ | BBCフィルハーモニー管 | 1900年稿(JMN2?) | 6:55 | 7:33 | 3:04 | 3:22 | 5:44 | 4:41 | 3:40 | Chandos CHAN10113 |

| フレデリック・マルムベリ | スウェーデン放送合唱団 | M. ワグナーによるOrg伴奏版 | 6:22 | 8:11 | 3:02 | 3:02 | 5:31 | 4:17 | 3:15 | BIS SACD-1206 |

※DA:1888年初演時の楽器編成によるデニス・アーノルド校訂版(1983年)。JMN1:ジャン=ミシェル・ネクトゥー校訂1893年稿、JMN2:同校訂1900年稿

試訳について

この試訳では、歌としてひとまとまりのフレーズになるものは、歌う順序(=ラテン語原文の順序)をできるだけ尊重して、逐語訳的に訳しました。結果として日本語がこなれていない箇所が多々ありますが、そもそも韻文は語順も含めて多様な表現が求められるわけですから、このほうが歌詞らしいと言えなくもないかなと思っています。

また、レクイエムの歌詞は基本的に「死者のためのミサ」の典礼式文をそのまま用いますが、フォーレは比較的自由に語句を追加したり取り去ったりしています。オッフェルトリウムにおいて「全ての信者」という言葉を省いたことからも、キリスト教会の教義に従うよりも、自身の死生観を表現することを重視しているように思われます。この試訳でも、辞書や参考文献などで語義を再検討し意味を考え直した結果、ミサ典礼文らしくない訳とした部分もあります。

原文の句読点や大小文字は、資料によってばらばらなので、新アメル版(1900年稿)のテキストを基準にしつつ、一部他の版や参考文献のものを取り入れました。

参考文献

フォーレのレクイエムについて

- , "Faure’s Requiem Re-Examined: A Study of the Work’s Genesis, Influences, and Influence", , University of Southern California

- , "A Conductor’s Analysis of Gabriel Faure’s Requiem, OP. 48", , College of Arts and Sciences, Georgia State University

- , "A Comparative Analysis of Harmonic Language in the First Movements of Faure’s Requiem, Poulenc’s Gloria and Stravinsky’s Symphony of Psalms", , The University of Akron

- , "A la recherche "des" Requiem des faure ou l'authenticite musicale en questions", , Revue de la Societe Liegeoise de Musicologie

- , "Preface to Requiem Op. 48, by Gabriel Faure", , Hinshaw Music / Oxford University Press

- , "Faure Requiem" on booklet of Herreweghe's recording, , harmonia mundi

- , "Editorial notes to Faure Requiem", , Choral Public Domain Library

- , "Choral Masterworks: A Listener's Guide", , Oxford University Press

- (大谷ほか訳), 『音楽から沈黙へ フォーレ 言葉では言い表し得ないもの…』, , 新評論

- (日高佳子、宮川文子訳), 『評伝フォーレ : 明暗の響き』, , 新評論

- (大谷千正訳), 『ガブリエル・フォーレ : 1845-1924』, , 新評論

レクイエム全般とテキストについて

- The Requiem Mass, Chapter X in Plain Man's Guide to Latin, The Latin Mass Society of England & Wales

- , 『宗教音楽対訳集成』, , 国書刊行会

- , 『レクイエム・ハンドブック』, , ショパン

- , 『ラテン語宗教曲、単語の意味と日本語訳』,

- (戸口ほか訳), 『新 西洋音楽史 (上)』, , 音楽之友社

- , 『レクイエムの歴史』, , 平凡社

- (渡辺香根夫、内田洋訳), 『煉獄の誕生』, , 法政大学出版局

- , 「隠された信条――2つのマリア讃歌と《怒りの日》に見る非キリスト教的性格」, 『論叢』12, , 聖徳大学言語文化研究所

- , 『新約聖書 訳と注 1~4』, , 作品社

- , 『イエスという男』, (第2版), 作品社

- , 『キリスト教思想への招待』, , 勁草書房

- 編, 『新カトリック大事典』, , 研究社

- Latin Vulgate Bible; Multilingual Bible, Online Parallel Bible Project

- , "Latin-English Dictionary", , Chambers

- Archimedes Project, Linguistic Networks - Bielefeld University