R.シュトラウス:ツァラトゥストラはこう語った

リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」を演奏した機会に、その曲の構成とニーチェの『ツァラトゥストラ』との関係などについて調べたことをまとめたものです。

曲の概要

- 曲名

- 「このようにツァラトゥストラは語った」

- 交響詩(フリードリッヒ・ニーチェに従って自由に)大管弦楽のための 作品30

- "Also sprach Zarathustra"

- Tondichtung (frei nach Friedr. Nietzsche) für grosses Orchester Op.30

- 作曲時期

- 1896

- 初演

- 1896-11-27@フランクフルト:作曲者自身の指揮

- セクション構成

- 編成

- Fl:3; Pic:1(2); Ob:3; Ehr:1; Cl:2; Ecl:1; Bcl:1; Fg:3; Cfg:1; Hr:6; Tp:4; Trb:3; Tub:2; Timp:1; Perc (BD, Cymb, Trgl, Glock, Bell); Org; Hp:2; Str

- ノート

-

リヒャルト・シュトラウスは、1888年(24歳)~1898年(34歳)という若い時期に7つの交響詩を作曲しています。これらは、最初の歌劇『グントラム』(1893)を挟んで前期の3曲と後期の4曲に分けることができますが、『ツァラトゥストラはこう語った』は、『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』(1895)に続く後期の2作目にあたります。

『グントラム』の終幕台本を、リッターの反対を押し切って、当初の悔い改める道徳的結末から罪を引き受ける個人主義的結末に変更したシュトラウスは、リッター、そしてショーペンハウアー/ワーグナーと決別してニーチェに向かうという大きな転換点を迎えることになります[Williamson, pp.22-24; Youmans05, pp.85-88]。こうした流れの中、この曲のサブタイトルには「ニーチェに従って自由に」と記され、スコアの冒頭に『ツァラトゥストラ』から序説の第1節が引用されたのでした。

この曲は1894年頃からスケッチの断片が見られ、1895年夏には知人シリングスからの手紙に「変イ長調とハ短調の2つのすばらしい旋律の花輪を持つ作品」が育つようにと、その萌芽が触れられています。同年12月には計画的な作曲にとりかかり、1896年7月に圧縮総譜の作業が完了。8月24日には総譜が完成しました[Schuh, pp.419-420; Williamson, pp.31-33]。

各セクションの詳細

リヒャルト・シュトラウスがスコアに書き込んだニーチェ『ツァラトゥストラ』の章名[1]にしたがって曲を9つのセクションに分け、それぞれニーチェのテキストを手がかりにしながら考察します。ブロック引用の他、引用文

の形もニーチェからとった断片です。訳文は岩波文庫版(氷上英廣訳)によっています(なお引用文はシュトラウスの音楽がニーチェのテキストと呼応していることを例示するもので、テキスト内容が音楽で直接描写されているという意味ではありません)。ブロック引用内の原文はProject Gutenberg収録の初版テキストです。

(Vorrede(序説))

ある朝、ツァラトゥストラはあかつきとともに起き、太陽を迎えて立ち、つぎのように太陽に語りかけた。

「偉大なる天体よ! もしあなたの光を浴びる者たちがいなかったら、あなたははたして幸福といえるだろうか!……しかし、わたしたちがいて、毎朝あなたを待ち、あなたかられこぼれるものを受けとり、感謝して、あなたを祝福してきた。」

第一部:ツァラトゥストラの序説

原文を表示― und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: "Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest! ...Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür."

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 1-21 | ハ長調 4/4 | Sehr breit (♩=69) |

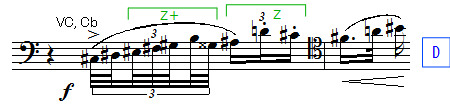

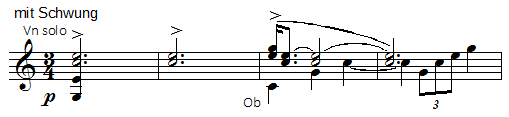

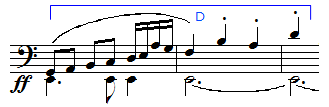

微かな最低音のハをコントラバス(Cb)、オルガン(Org)ペダルなどが保持する上に、トランペット(Tp)がNaturmotiv(自然の動機[2]、以下N)を奏で、全合奏が劇的にハ長調/ハ短調を行き来します。この冒頭には、C-G-Cの空虚五度(X=N動機)の他に、G-C-E(Y)、また三度跳躍してから小さく逆行するC-E-E♭(Z)という重要な要素が含まれており、ここからさまざまな動機が生まれてきます。

最強奏のハ長調和音に至ると、それまでペダルの低音のみを奏していたOrgが全段全開でとどろき、しかもクレッシェンドした管弦楽を断ち切ってなお鳴り響きます。素朴で畏るべき自然から豊かな世界に至ったところで、それを支配しようとする意思が現れるように[3]。

Von den Hinterweltlern(世界の背後を説く者について)

かつてはわたしツァラトゥストラもまた、世界の背後を説くすべての者のように、人間のかなたにある彼岸に、勝手な妄想を描いた。わたしは世界の根柢に苦悩があると考えた。すなわち苦悩にさいなまれた一個の神的存在があると考え、世界は、その神による作り物であると考えた。

第一部:世界の背後を説く者

原文を表示Einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt.

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 22-34 | ヘ短調 4/4 - ロ短調 - ロ長調 | weniger breit |

| 35-74 | 変イ長調 2/4 | Mäßig langsam, mit Andacht(♪=72) |

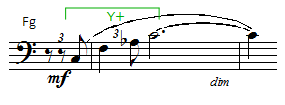

導入部に続いてチェロ(Vc)、CbがSchauer-motiv(畏怖の動機、以下E)[4]をppで刻みます。ここにも跳躍+逆行(Z)が含まれる他、順次下降(V)、順次下降して元に戻る音形(W)にも注目しておきます。背景で響くのは跳躍の幅を広げたZです。ファゴット(Fg)が短長格三連符のリズムでYをさらに三度上に伸ばしたY+を奏でます。

苦悩する者にとっては、おのれの苦悩から眼をそらせ、自分を忘れるのは陶酔に似たよろこびである。かつてわたしには、この世界は陶酔に似たよろこびであり、忘我であると思われた。

第一部:世界の背後を説く者

原文を表示Trunkne Lust ist's dem Leidenden, wegzusehn von seinem Leiden und sich zu verlieren. Trunkne Lust Und Selbst―sich―Verlieren dünkte mich einst die Welt.

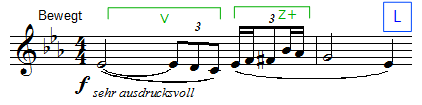

これらに対比してロ短調―ロ長調で示される音形がSehnsuchtsmotiv(あこがれの動機、以下S)[5]です。Y+に始まり、Zの反行形Z'を経て一気にオクターブ跳躍、そして順次下降(V)という形は、多くの表情豊かな旋律を生んでいくことになります。

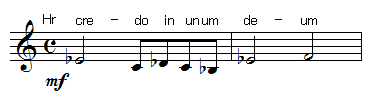

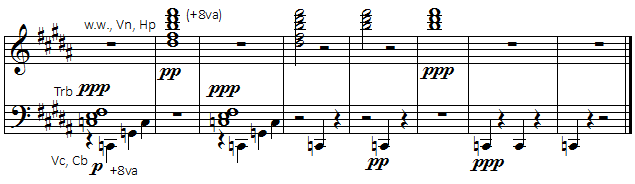

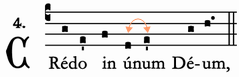

これを受けてホルン(Hr)が奏でるグレゴリオ聖歌風の旋律には「唯一の神を信じる」というキリスト教の信仰宣言(クレド)が書き込まれています[6]。世界の背後、すなわち人間のかなたにある彼岸

を説く者は、唯一の神を信じる者、身体と大地を軽し、天国やら、救済のために流す血やらを考え

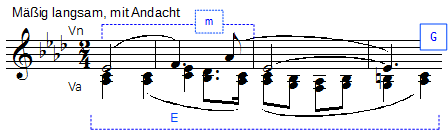

る人たちというわけです[7]。続いて敬虔に歌われる変イ長調の主題(Glaubensthema信仰のテーマ、以下G)[8]は、内声にE動機が用いられています。

こうしてわたしは、世界の背後を説くすべての者のように、人間のかなたにある彼岸に、わたしの妄想をたくましゅうした。だが、はたして、それは人間のかなたにある彼岸だったろうか?

ああ、わが兄弟たちよ、わたしがつくったこの神は、人間の作品であり、人間の妄想であった。すべての神々がそうであったように!

第一部:世界の背後を説く者

原文を表示Also warf auch ich einst meinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Jenseits des Menschen in Wahrheit? Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschen―Werk und ―Wahnsinn, gleich allen Göttern!

プルト/奏者毎に分割された少人数の弦とOrgで室内楽的に始まった音楽は、声部を増やしつつどんどん高揚し、妄想

の世界に陶酔するよう。濃厚なPACの後非常にゆったりとなって、四度跳躍のZを繰り返しながら、かなたにある彼岸

を求めるようにディミヌエンドしつつ上昇して行きます。

Von der großen Sehnsucht(大いなるあこがれについて)

おお、わたしの魂よ、わたしはおまえの身から小さな羞恥と窮屈な道徳を洗いおとした。そして太陽の目の前に、素裸で立つように説いた。……

おお、わたしの魂よ、わたしはおまえに、嵐のように「否」を言う権利を与え、晴れわたった空が「然り」を言うように「然り」を言う権利を与えた。おまえは光明のように静かにかがやき、しかももろもろの否定の嵐をつらぬいて進んで行く。

……

だが、おまえが泣こうとしないなら、おまえの真紅の憂鬱を涙で洗い流そうとしないなら、おお、わたしの魂よ、おまえは歌うよりほかないだろう!そうだ、わたし自身も微笑する。そうした予想をおまえに与えながら。

第三部:大いなるあこがれ

原文を表示Oh meine Seele, ich wusch die kleine Scham und die Winkel―Tugend von dir ab und überredete dich, nackt vor den Augen der Sonne zu stehn. ... Oh meine Seele, ich gab dir das Recht, Nein zu sagen wie der Sturm und Ja zu sagen wie offner Himmel Ja sagt: still wie Licht stehst du und gehst du nun durch verneinende Stürme. ... Aber willst du nicht weinen, nicht ausweinen deine purpurne Schwermuth, so wirst du singen müssen, oh meine Seele! ― Siehe, ich lächle selber, der ich dir solches vorhersage:

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

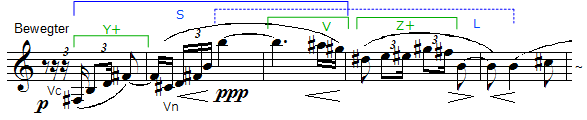

| 75-81 | ロ短調 2/4 ロ長調 | Bewegter |

| 82-94 | ハ長調/ロ長調 - ニ長調 - ハ長調 - ト短調 | früberes Zeitmaß (Mäßig langsam) |

| 95-114 | ニ長調 - 変ニ長調 - ホ長調 - 変ロ長調 - ハ短調:V |

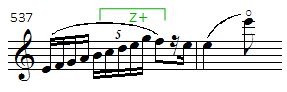

2/4拍子の躍動するテンポとなってS(あこがれ)動機がロ短調で素早くかけのぼると、すぐにハープ(Hp)の響きとともにpppでロ長調の滑らかな(順次下降VとZの導入部が半音階的な上昇となるZ+という、後のL動機の特徴を備えた)旋律に移行します。太陽の目の前に、素裸で立つ

ようなまぶしさです。

窮屈な道徳

が洗い落とされるかと思ったのも束の間、また元のテンポに戻ってN動機、そしてそれを遮るようにGの上声部(m)が。しかもOrgの音符にはmagnificatと記されています[9]。Hrのクレドも呼び戻され、まだ彼岸の妄想が自然を覆い隠しているようです。

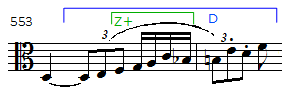

木管楽器までがGの内声をニ長調で表情豊かに奏し始めると、低弦がZを発展させた激しい動き(Lebenstriebmotiv生の衝動の動機[10]、以下D)で嵐のように「否」を言

い始めます。

Gも繰り返されますが、それを突き破るように上昇を続けるD動機の勢力がどんどん増して行きます。ホ長調から変ロ長調を経てハ短調に突き進むと、TpのN動機とHrのゲシュトップで競り合いの終結が宣言され、D動機が低音から高音域に向かって爆発。Hpの激しい下降グリッサンドで次のセクションに突入します。

Von den Freuden- und Leidenschaften(喜びの、そして苦しみの情熱について)

かつてあなたは、あなたを苦しめるさまざまの情熱を持ち、それを悪と呼んだ。しかしいまはそれがすべて徳なのだ。苦しめる情熱から生まれたものだ。

あなたはあなたの最高の目的を、これらの苦しめる情熱にふかく植えつけた。そこでかれらは徳とかわり、よろこびの情熱となった。

第一部:喜びの情熱と苦しみの情熱

原文を表示Einst hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden: die wuchsen aus deinen Leidenschaften. Du legtest dein höchstes Ziel diesen Leidenschaften an's Herz: da wurden sie deine Tugenden und Freudenschaften.

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 115-130 | ハ短調 4/4 | Bewegt (♩=96) |

| 131-163 | ハ短調 - 変ホ長調 - ハ短調 | noch bewegter, sher leidenschaftlich |

4/4拍子となって、前セクションで少し姿を見せていたLeidenschaftsthema(情熱の主題、以下L)[11]が、ハ短調で非常に表情豊かに奏でられます。低音部ではD動機の変奏が激しくうごめいており、苦しみの情熱

が渦巻く本能=荒々しい自然の奔流といった様相です。

音楽はより活発に、非常に情熱的になって、大きく跳躍してから半音階的に下降する調べ(F)が表れます。旋律を彩るのはHpの下降グリッサンド。これがよろこびの情熱

(Freudenschaft)なのか、それとも変ホ長調に移って少し厳しさが和らぐところがそうなのでしょうか[12]。ついには犬どもは小鳥に変わり、愛らしい歌姫となった。

人間は克服されなければならない或る物である。だからあなたはあなたの徳たちを愛さなければならない。――なぜなら、あなたは徳たちによってほろびるであろうから。――

第一部:喜びの情熱と苦しみの情熱

原文を表示Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden muss: und darum sollst du deine Tugenden lieben, ― denn du wirst an ihnen zu Grunde gehn. ―

ここまで安定していた調性が変ト長調の属七へと舵を切るのかと思われたところで、トロンボーン(Trb)のEkel-motiv(嫌悪の動機、もしくはZweifel-motiv疑いの動機、以下K)[13]が割り込んできます。徳となる情熱は滅びと背中合わせであり、それは喜びであると同時に危ういものなのかも知れません。

長いドミナントを経てハ短調が戻り、完全終止を確立させた後、高音から下降するFの調べと低音で上昇するK動機が鋭く対立しながらロ短調に向かって沈んで行きます。

Das Grablied(墓の歌)

「かなたに墓の島がある。沈黙の島が。そこにはわたしの青春を葬った墓標の列がある。わたしはそこへ生の常緑の葉飾りを供えに行こう。」

こう心をきめて、わたしは舟に乗って海を渡って行った。――

おお、おまえたち、わたしの青春の夢とまぼろしよ! おお、おまえたち、すべての愛のまなざし、おまえたち、神的な瞬間たちよ! どうしておまえたちは、そんなにも早く死んでしまったのか! きょう、わたしはおまえたちを、亡き人々を偲ぶように、偲ぶ。

第二部:墓の歌

原文を表示"Dort ist die Gräberinsel, die schweigsame; dort sind auch die Gräber meiner Jugend. Dahin will ich einen immergrünen Kranz des Lebens tragen." Also im Herzen beschliessend fuhr ich über das Meer. ― Oh ihr, meiner Jugend Gesichte und Erscheinungen! Oh, ihr Blicke der Liebe alle, ihr göttlichen Augenblicke! Wie starbt ihr mir so schnell!Ich gedenke eurer heute wie meiner Todten.

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 164-200 | ロ短調 4/4 - ハ長調 - ロ短調 - 嬰ヘ短調:V | etwas ruhiger |

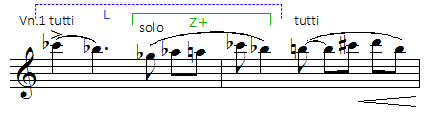

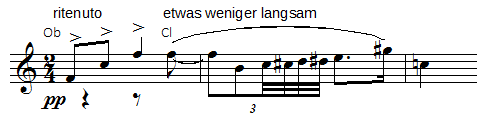

ロ短調となった(人間の徳となった?)L(情熱)主題をオーボエ(Ob)が穏やかに歌い、同時にFgとVcがS(あこがれ)動機を奏でます。これらは跳躍の後に半音階下降し、やがてFの調べにつながって行きます。バイオリン(Vn)の独奏(このセクションに至って初めて弦楽器が独奏と合奏に分かれます)がL主題を引き伸ばした旋律で転調しながら上昇します。

ハ長調に達してVnが高音で甘美に歌い、小さなクライマックスが築かれます。複数の動機が振り返られ、絡み合い、葬ったものあるいは失われてしまったわたしの青春の夢とまぼろし

を偲んでいるようです。畏るべきものであった自然(Tpに表れるN)も、人間に支配され、葬られてしまったものの一つなのでしょう。

わたしを殺すために、人々はおまえたちを殺したのだ、おまえたち、わたしの希望の歌を歌った小鳥たちよ! 最愛の者たちよ! そうだ、悪意はいつもおまえたちをねらって矢を放ったのだ、――わたしの心臓をとめるために!

第二部:墓の歌

原文を表示Mich zu tödten, erwürgte man euch, ihr Singvögel meiner Hoffnungen!Ja, nach euch, ihr Liebsten, schoss immer die Bosheit Pfeile ― mein Herz zu treffen!

ハ長調はすぐにまたロ短調に取って代わられ、S動機が跳躍を繰り返す中、旋律線はどんどん下降していきます。嬰ヘ短調になり、短属九(減七)の和音の上で(嫌悪/疑いの動機を思い出させる)減五度/増四度があちこちに顔を出すのは、愛する歌手がぞっとするようなくらい調べを歌い出した

ところかもしれません。属七の和音が解決しないまま、消え入るように次のセクションに続いて行きます。

Von der Wissenschaft(学問について)

「なぜなら、さっきわたしは怖いと言ったが、この恐怖感、これこそ人間の原初以来の根本感情だからだ。この恐怖感からあらゆるものを説明することができる。……

そのような長期にわたる古い恐怖感が、ついに洗練され、精神化され、知性化されて、今では学問と呼ばれるにいたった。わたしはそう思う」

良心的な学究はこう言った。

第四部:学問

原文を表示Furcht nämlich ― das ist des Menschen Erb― und Grundgefühl; aus der Furcht erklärt sich jegliches, Erbsünde und Erbtugend. ... ... Solche lange alte Furcht, endlich fein geworden, geistlich, geistig ―heute, dünkt mich, heisst sie: Wissenschaft." ― Also sprach der Gewissenhafte; ...

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 201-238 | ハ調 4/4 (フーガ) - ロ調(- ロ短調:V) | Sehr langsam (♩=63) |

| 239-251 | ロ短調/ロ長調 | Schnell (♩=144) |

| 252-262 | ロ長調 alla breve | etwas lebhafter |

| 263-278 | ハ調 2/4 - へ調 - ロ調 | sehr langsam, des vorigen Zeitmaßes |

| 279-286 | イ短調… | molto accrelerando. doppelt so schnell |

ツァラトゥストラの洞窟に集まったましな人間たち

(die höheren Menschen)に老魔術師があなたがたにとって古い神は死んだが、まだ新しい神は産衣のなかにも、揺藍のなかにも見つからない

と言い放ち、憂鬱の歌で惑わしている中、良心的な学究

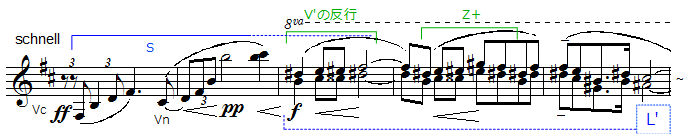

[14]だけはその網にかからず、人間の根本感情である恐怖感が学問となったと主張します。Vc、Cbの最低音ハのN動機から始まり、波打ちながら12音すべてを用いてト音に収斂していく辛気臭い主題のフーガは、この自然に根ざした根本感情

から学問が生まれていくさまのようです。

五度の転調を重ねてホ調に至るとフーガは一旦途切れてしまいます。もう一度、音価を倍にしてロ調で再開するものの、次の五度上の嬰ヘ調でまたもや崩れてしまい、主題冒頭のX部分を繰り返しながら次第にテンポを上げて行きます。

「なんだって!」と、ツァラトゥストラは叫んだ。……

「……要するに勇気こそは、人間の一切の先史学だと、わたしには思われる。……この勇気、ついには洗練され、精神化され、知性化されたこの勇気、鷲のつばさと蛇のかしこさを備えた人間的勇気、――それが私の考えでは、今日――」

「ツァラトゥストラの名で呼ばれているものだ!」と、そこにいあわせた者は口を揃えて叫んだ。そして大笑いした。するとなにか重い雲のようなものが一同から離れて上方へ逃げていった。

第四部:学問

原文を表示"Wie! rief er, was hörte ich da eben? ... ... ― Muth dünkt mich des Menschen ganze Vorgeschichte. ... Dieser Muth, endlich fein geworden, geistlich, geistig, dieser Menschen―Muth mit Adler―Flügeln und Schlangen―Klugheit: der, dünkt mich, heisst heute ―" "Zarathustra"! schrien Alle, die beisammen sassen, wie aus Einem Munde und machten dazu ein grosses Gelächter; es hob sich aber von ihnen wie eine schwere Wolke. ...

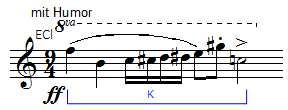

Trbなどのfpはツァラトゥストラのなんだって!

という叫びでしょうか。ここから速くなって、「大いなるあこがれ」の冒頭と同様、ロ短調でS(あこがれ)動機、そしてすぐロ長調の新しい旋律が、こんどは三度で重なったフルート(Fl)とVnで奏でられます(L(情熱)主題に関係が深いのでL'としておきます)。

もう一度S動機を経てさらに生き生きと木管楽器に現れるのがTanzmotiv(舞踏の動機、以下T)[15]です。四度の跳躍は「世界の背後…」にも出てきたZ音形。朗らかに上昇するHpのアルペジオは、重いものが上方へ逃げて

行く様子かもしれません。

……しかし、そうしながら洞窟の入口に近づいたとき、見よ、ふたたびかれはそとの良い空気と自分の動物たちへのあこがれに襲われた。――かれは洞窟からぬけだそうとした。

第四部:学問

原文を表示... Als er aber dabei an die Thür seiner Höhle kam, siehe, da gelüstete ihn schon wieder nach der guten Luft da draussen und nach seinen Thieren, ― und er wollte hinaus schlüpfen.

一転して非常に遅くなり、N動機に無重力で浮遊するような圧縮版K(嫌悪/疑い)動機がからみつき、テンポが揺れながら転調して行きます。

ハ調のN動機が戻るとffまでクレシェンドし、K動機の付点三度上昇を梯子のごとくつないで2倍の速さで一気に下降。洞窟からぬけだすはずが、あたかも逆に底に転がり落ちるように、次のセクションになだれ込みます。

Der Genesende(快癒に向かう者)

ツァラトゥストラは、その寝床から狂人のようにはね起きて、恐ろしい声で叫んだ。……ツァラトゥストラの口からでたことばはこうであった。

おきてこい、深淵の思想よ、わたしの深みから出てこい!………ありがたい! 近よってくれ! 手をわたせ!―――うっ、放してくれ! うっ、堪らぬ、――嘔吐、嘔吐、嘔吐、――――――なさけなや!

第三部:快癒に向かう者 (1)

原文を表示... sprang Zarathustra von seinem Lager auf wie ein Toller, schrie mit furchtbarer Stimme und gebärdete sich, ... ... Zarathustra aber redete diese Worte: Herauf, abgründlicher Gedanke, aus meiner Tiefe! ... ... Heil mir! Heran! Gieb die Hand ― ― ha! lass! Haha! ― ― Ekel, Ekel, Ekel ― ― ― wehe mir!

こうした言葉を言いも終わらぬうちに、ツァラトゥストラは、死人のように倒れた。そしてそのまま長いこと、屍のように横たわっていた。やがてわれに帰ったときも、顔は青ざめ、からだは震え、起きあがる力もなく、長いこと食べようとも飲もうともしなかった。

第三部:快癒に向かう者 (2)

原文を表示Kaum aber hatte Zarathustra diese Worte gesprochen, da stürzte er nieder gleich einem Todten und blieb lange wie ein Todter. Als er aber wieder zu sich kam, da war er bleich und zitterte und blieb liegen und wollte lange nicht essen noch trinken. ...

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 287-337 | ホ短調 4/4(フーガ) - ハ調 | energisch ♩=♩ des vorigen Zeitmaßes |

| 338-347 | ロ短調 | Ziemlich langsam |

| 348-361 | ロ短調 | Schnell (♩=160) |

| 362-408 | (ホ長調)9/4 - イ長調 - ロ長調 - ハ長調:V | ♩=♩ |

ニーチェの「快癒に向かう者」の冒頭は、

ツァラトゥストラが深淵の思想

を呼び起こすものの、(醜いものもふくめ一切は帰ってくる

永遠回帰を受け入れることに)耐え切れずに倒れ伏してしまう場面です。

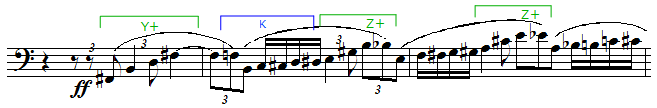

前セクションで途切れてしまっていたN動機のフーガが(1回目に中断された調性である)ホ短調で力強く始まり、下り梯子付きK(嫌悪/疑い)動機が対置されます。

五度上昇したロ短調ではバロック風の対旋律が下方向の運動を律儀に始めますが、やがてそれは三連符のうねりに姿を変え、さらにそれと対峙する半音階的な上昇音が深淵の思想

の顕現を表すかのように迫ってきます。K動機が嘔吐、嘔吐、嘔吐

という叫びのごとく繰り返されると、全段全開のOrgも加わった大音響fffの中でハ調のN動機が鳴り響き[16]、全休止となります。ツァラトゥストラは倒れた

のです。

* * *

低音楽器の鋭いロ短調の和音でわれに帰った

ものの、ツァラトゥストラはまだ顔は青ざめ、からだは震え、起きあがる力もなく

という状態です。Y+断片(S動機)に対して緩慢なK断片が弱々しく低音部で繰り返されます。

と突然、鷲と蛇のもうそろそろ起きあがってもいいのではないでしょうか?……世界は、花園のようにあなたを待っている

という呼びかけに応えるようにテンポが急速になり、Y+とK動機を組合せた半音階的旋律がうねりながら、快癒に向かって

休止の前とは逆に(フーガと逆の五度転調でロ短調からハ長調へ)どんどん上昇して行きます。

――「おお、ツァラトゥストラよ」と、それを聞いて鷲と蛇が言った。――「わたしたちのように考える者にとっては、万物は自分たちで踊ってくれる。かれらはやってきて、手をとりあい、笑い、逃げ――そしてまた、もどってくる。

一切は行き、一切は帰ってくる。存在の車輪は永遠にめぐる。一切は死に、一切はふたたび花ひらく。存在の年は永遠にめぐる。……永遠の道は曲線である」。――

第三部:快癒に向かう者 (2)

原文を表示― "Oh Zarathustra, sagten darauf die Thiere, Solchen, die denken wie wir, tanzen alle Dinge selber: das kommt und reicht sich die Hand und lacht und flieht ― und kommt zurück. Alles geht, Alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, Alles blüht wieder auf, ewig läuft das Jahr des Seins. ... Krumm ist der Pfad der Ewigkeit." ―

突き抜けた先は動物たちに薔薇と蜜蜂と鳩のむれのもとに行きなさい

と言われた別世界です。♩の音価が同じ9/4拍子、つまりテンポが1/3のゆったりした流れとなり、Flとビオラ(Va)のハーモニクスが風に舞うような長三度の響きを奏でる中、Tpの付点リズム1オクターブ跳躍(夜明けの鶏鳴に例えられたり舞踏する星

だと言われたり[Williamson, p.66])とユーモラスなK動機が加わってホ長調の増五和音となり、ふわふわと漂う不思議な気分。

低音群のD(生衝動)動機を挟んで転調しながらロ長調に行き着くと、Vc独奏から始まるS(あこがれ)動機、そして木管と高弦の刻みには再びT動機が現れます。

万物は自分たちで踊ってくれる。かれらはやってきて、手をとりあい、笑い、逃げ、――そしてまた、もどってくる。

[17]

そして舞踏のリズムの切れ目に流れるHpの分散和音。なぜなら、おお、ツァラトゥストラ! あなたの新しい歌には、新しい竪琴が必要だからです。

D動機が引き伸ばされたように駆け登っては上下の広い跳躍を繰り返す弦。休みなくトリルと舞踏のリズムを続ける木管。動物たちが代わって没落するわが身を祝福する時が、いまは来た

と言うのですが、ツァラトゥストラは目を閉じて、静かに横たわり……ひたすら自分の魂と語りあって

います。音楽はハ長調を目指して、ずっとドミナントが続きます。

Das Tanzlied(舞踏の歌)

泉を捜していると、思いがけなく木々と茂みにかこまれたしずかな緑の草地に出た。そこに少女たちがたがいに踊っていたのである。……ツァラトゥストラはやさしい様子で少女たちに近づき、このように言った。

「……美しい踊り子たちよ、わたしが小さな神をすこし無理に起こしても、わたしを悪く思わないでおくれ! ……このわたしが、かれの踊りのために歌を歌ってやろう。わたしの歌は、重力の魔を嘲る舞踊の歌だ。この重力の魔こそわたしにとって最高で最強の悪魔、人々の言うところの『この世の主』なのだ。」――

第二部:舞踏の歌

原文を表示... und als er nach einem Brunnen suchte, siehe, da kam er auf eine grüne Wiese, die von Bäumen und Gebüsch still umstanden war: auf der tanzten Mädchen mit einander. ... Zarathustra aber trat mit freundlicher Gebärde zu ihnen und sprach diese Worte: "... Zürnt mir nicht, ihr schönen Tanzenden, wenn ich den kleinen Gott ein Wenig züchtige! ... ... und ich selber will ein Lied zu seinem Tanze singen: Ein Tanz― und Spottlied auf den Geist der Schwere, meinen allerhöchsten grossmächtigsten Teufel, von dem sie sagen, dass er `der Herr der Welt` sei." ―

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 409-434 | ハ長調 3/4 | - |

| 435-528 | ハ長調 - イ長調 - ニ長調 - ハ長調 | im Zeitmaß, zart bewegt (𝅗𝅥.=60) |

| 529-544 | ハ長調 | (𝅗𝅥.=54) |

| 545-583 | ヘ長調 - ロ短調 - ハ長調 | leicht und elastisch |

| 584-628 | ト長調 | Sher bewegt |

| 629-736 | 変イ長調 - ハ長調 - ロ長調 - ヘ長調... | etwas ruhiger |

| 737-804 | ハ長調 - ヘ長調 | Sehr lebhaft und schwungvoll (𝅗𝅥.=72) |

| 805-856 | 変ロ長調 - 変ホ長調 - イ長調...ニ長調 | Festes Zeitmaß (𝅗𝅥.=72) |

| 857-875 | ハ長調 | sher schnell |

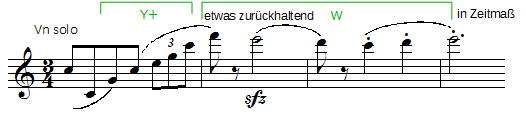

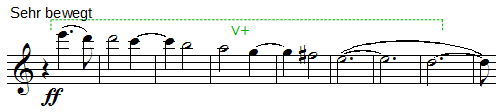

ハ長調3/4拍子となり、木々と茂みにかこまれたしずかな緑の草地

を思わせる木管のトリルに乗って、TpとVnがN動機を次第にワルツに変形していきます。Vn独奏がややゆっくり奏でる導入句はE(畏怖)動機のWが含まれます。柔らかく動きのあるインテンポとなってはつらつとした重音の調べは、少女たちの踊りでしょうか。

Obの軽やかな対旋律に加え、Cb、HpにもN動機が埋め込まれています。

イ長調になって表情豊かに歌う旋律は、よりはっきりとE動機の姿が見えます。重音なのは、信仰(G)に取り込まれていた生の衝動が解き放たれたということでしょうか。グリッサンドしてハーモニクスに至る弦楽器の響きが重力の魔を嘲る

かのようにあちこちできらめきます。

木管のT(舞踏)動機に続きハ長調に戻ってワルツの冒頭が再現されると、少しテンポを落として弦楽合奏とHpによってT動機が奏されます。アウフタクトを導く上昇音階にはいつしかZ+が含まれ、D(生衝動)動機に姿を変えたりもします。バスは1小節毎のN動機です。

童神が少女たちと一緒に踊ったとき、ツァラトゥストラが歌ったのが、つぎの歌である。

おお、「生」よ! わたしはさきごろ、おまえの眼をのぞきこんだ。すると、わたしは底知れぬ深みのなかに沈んで行くかと思われた。しかし、おまえは黄金の釣り針で、わたしをひきあげてくれた。……

「知恵」は、「生」と同じ眼を持ち、笑いを持ち、黄金の釣り竿まで持っている。この二人がこれほど似ているからといって、わたしにはどうすることもできないことだ!

……ああ、おまえはふたたび眼をあけた。私の最愛の「生」よ! そして、わたしはふたたび底知れぬ深みのなかに沈んで行くかと思われた。――

第二部:舞踏の歌

原文を表示Und diess ist das Lied, welches Zarathustra sang, als Cupido und die Mädchen zusammen tanzten. In dein Auge schaute ich jüngst, oh Leben! Und in's Unergründliche schien ich mir da zu sinken. Aber du zogst mich mit goldner Angel heraus; ... ... Sie [Weisheit und Leben] hat ihr Auge, ihr Lachen und sogar ihr goldnes Angelrüthchen: was kann ich dafür, dass die Beiden sich so ähnlich sehen? ... Ach, und nun machtest du wieder dein Auge auf, oh geliebtes Leben! Und in's Unergründliche schien ich mir wieder zu sinken. ―

非常に躍動的なト長調に至って、ヘミオラで順次下降するおおらかな旋律が現れます。今までにない新しい形ですが、順次下降Vの拡大と考えてV+としておきましょう。低音も圧縮したV+音形を奏でています。この下降線に対してHr、Vaなどの中音域では上昇するリズミカルな対旋律が響きます。

頂点でK(嫌悪/疑い)動機が姿を見せるのは、「生」に対してわたしが彼女を憎んでいるとき、いちばん愛している

からでしょうか。

木管が優美にV+音形を変奏して静まったところで、穏やかな変イ長調となってL(情熱)主題が表情豊かに響き渡ります[18]。物悲しいイングリッシュホルン(Ehr)のFの調べにVn独奏がワルツの導入句(W)で答えながら転調して行き、これらがもう一度変イ長調で重ね合わされます。

Lの末尾をVn独奏がKで修飾すると、S(あこがれ)動機がゆっくりと、初めてハ長調で姿を現します。わたしは踊って、おまえを追って行く。かすかな足跡をたよりについて行く。

すぐにロ長調に移り、さらにどんどん転調しながら力を増して行き、再びハ長調を迎えた時にこの動機が非常に生き生きと、そして躍動してffで奏されます[19]。その語尾は、先ほど耳にしたヘミオラの順次下降(V+)。あれは「生」の眼をのぞきこんで底知れぬ深みのなかに沈んで行く

ような思いだったのでしょうか。締めにはTpのN動機も現れます。人(ツァラトゥストラ)の憧れが自然(生)と重なる、この曲で最も満ち足りた瞬間。

「おお、ツァラトゥストラ、わたしは知っています。あなたがまもなくこのわたしを、この『生』を、見捨てようと考えていることを!」――

「そうだ」と、わたしはためらいながら答えた。「しかし、おまえも知っているはずだ――」。わたしは彼女の耳にあることをささやいた。……「おお、ツァラトゥストラ、あなたはそれを知っておいでなの? 知る者はだれもいないのに。」――

第三部:第二の舞踏の歌 (2)

原文を表示"...oh Zarathustra, ich weiss es, dass du mich bald verlassen willst!" ― "Ja, antwortete ich zögernd, aber du weisst es auch ―" Und ich sagte ihr Etwas in's Ohr, ... Du weisst Das, oh Zarathustra? Das weiss Niemand. ― ―

「生」と重なったかに見えたあこがれSは、やや穏やかになってヘ長調へと離れて行きます。祝賀のテンポでT動機が変ロ長調で回顧され、L主題がK動機で遮られつつ転調しながらクレシェンド。ニ長調になってTrbがS動機をffで打ち出すと、非常に速いハ長調に急展開してfffでN動機そしてワルツ導入句(W)の乱舞となります。

ツァラトゥストラは、「生」を見捨てるのではなく(いや、最後の最後では別れるのかもしれないけれど)、あの深淵の思想を知った今、「生」は、わたしの「知恵」のすべてにまさって、わたしにはいとしいものと思われた

のです。

Nachtwandlerlied(夜の彷徨い人の歌)

――その鐘が真夜中の時を打つのを聞くと、最初の一つから、最後の十二までのあいだ、あなたはずっとあのことを考えるのです。――

第三部:第二の舞踏の歌 (2)

原文を表示― hörst du diese Glocke Mitternachts die Stunde schlagen, so denkst du zwischen Eins und Zwölf daran ―

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 |

|---|---|---|

| 876-945 | ハ長調 3/4 | - |

| 946-987 | ロ長調 4/4 | langsam |

ニーチェの「第二の舞踏の歌」第2節の最後に「生」は真夜中の鐘の話をし、そして第3節で12の鐘の間に1行ずつ、「深夜の鐘の歌」が語られます。同じ歌は、第四部の「酔歌」(夜の彷徨い人の歌[20])の最後の節でも「ツァラトゥストラの輪唱」として歌われます。

曲は、fffでK(嫌悪/疑い)動機とD(生衝動)動機を反復しつつ、鐘を12回打ち鳴らす間に徐々に力を弱めて行きます。ジグザグに進行する半音階的和声がハ長調を目指す中、鐘とバスは70小節にわたってずっとホ音を持続します[21]。

一つ!

おお、人間よ! しかと聞け!

二つ!

深い真夜中は何を語るか?

三つ!

「わたしは眠りに眠り――、

四つ!

深い夢から、いま目がさめた、――

五つ!

この世は深い、

六つ!

『昼』が考えたよりもさらに深い。

七つ!

この世の嘆きは深い――

八つ!

しかしよろこびは――断腸の悲しみよりも深い。

九つ!

嘆きの声は言う、『終わってくれ!』と。

十!

しかし、すべてのよろこびは永遠を欲してやまぬ――、

十一!

深い、深い永遠を欲してやまぬ!」

十二!

深夜の鐘の歌@第三部:第二の舞踏の歌 (3)ツァラトゥストラの輪唱@第四部:酔歌 (12)

原文を表示Eins! Oh Mensch! Gieb Acht! Zwei! Was spricht die tiefe Mitternacht? Drei! "Ich schlief, ich schlief ―," Vier! "Auf tiefen Traum bin ich erwacht:―" Fünf! "Die Welt ist tief," Sechs! "Und tiefer als der Tag gedacht." Sieben! "Tief ist ihr Weh ―," Acht! "Lust ― tiefer noch als Herzeleid:" Neun! "Weh spricht: Vergeh!" Zehn! "Doch alle Lust will Ewigkeit ―," Elf! "― will tiefe, tiefe Ewigkeit!" Zwölf!

鐘が鳴り止んでロ長調のゆっくりとした4/4拍子になると、L'(「学問について」後半)が帰ってきます。FgがS(あこがれ、あるいは深い夢

)を遠く回想し、K(嫌悪/疑い、あるいは嘆きの声

)の残影を2本のクラリネット(Cl)のL(情熱、あるいはよろこび

)が表情豊かに受け止めます。そして高音の木管、弦、Hpの永遠を欲してやまぬ

カデンツの後、Trbの和音C-E-F♯に導かれてVc、Cbがハ調のN動機を。答える高音のロ長調和音[22]。最後に深い真夜中

のように響く、微かな最低音のハ…

補足

-

『ツァラトゥストラ』の章名 ^: Werbeckによればこれら『ツァラトゥストラはかく語りき』からの章名はシュトラウスが総譜を書き始めてから加えられたもので、最初からこれらにしたがって曲を構想したということではなさそうです。シュトラウスの日記やスケッチへの書き込みから、Werbeckはフーガに至るまでの部分に「凝視、崇拝、経験、疑い、理解、絶望(Schauen, Anbeten, Erleben, Zweifeln, Erkennen, Verzweifeln)」といったプログラムがあったとしています[Werbeck, pp.136-137]。またDas Tanzlied、Nachtwandlerliedは当初、Tanzhymnus(舞踏讃歌)、Leidenschaft(情熱)、erfüllte Sehnsucht(満たされたあこがれ)の3セクションとなっていたそうです[Werbeck, p.142]。いずれにしてもシュトラウスは最終的にこれらの章名を取り除くのですが[Youmans98, p.113]

シュトラウスは標題に「フリードリッヒ・ニーチェにしたがって自由に(frei nach Friedrich Nietzsche)」と記し、「哲学的音楽を書いたり、ニーチェの偉大な作品を音楽的に描くという意図はない」と述べています。また作曲者の承認のもとにアーサー・ハーン(Arthur Hahn)が書いたパンフレットではこれらは「ニーチェにおける思慮深い詩人」の側面において捉えるべきだとされています。一方で、シュトラウスのこうした“公式”姿勢は当時の批評家に対する警戒心からくるもので、その音楽はニーチェの哲学と深い関連があるとする考えが多く示されています[Youmans98, pp.102-105; Williamson, pp.20-30]。実際、音楽を繰り返して聴き、ニーチェを読めば読むほど、まさにnach Nietzscheとの感が強くなります。本稿では、ニーチェのテキスト表現に沿った曲の検討を本文で行ない、哲学的な面のいくつかは主として注で補足して行くことにします。

-

自然の動機 ^: 言うまでもなく、キューブリックの映画『2001年宇宙の旅』の冒頭によって広く知られる動機です。シュトラウス自身はスケッチに「太陽の主題(Sonnenthema)」、圧縮総譜の冒頭には「太陽が昇る(Die Sonne geht auf)」と記しています[Youmans98, p.115]。またこれに続けて「個人が世界に入るもしくは世界が個人に入る(Das Individuum tritt in die Welt oder die Welt ins Individuum)」とも書き込んでおり[Williamson, p.24; Werbeck, p.141]、ここからこのテーマは「世界の謎」とも呼ばれてきました。ハーンによるパンフレットでは、最初のテーマは「日の出、宇宙、そして謎」を表すと説明されています[Williamson, p.65]。

Naturmotivという言葉は、1899年に発行されたハンス・メリアン(Hans Merian)による解説で用いられています。メリアンはこれを「スフィンクス的自然、われわれを暗い空洞の目で見つめるもの」と呼んでいます[Merian, p.17]。

(補足の補足『クレーの日記』の1900年の記述に「シュトラウス自らの指揮で、ツァラトゥストラが演奏された(ホーフ・カペレ)。深い感銘をうける。メリアンを一冊読む。」[邦訳, p.40]とありますね。このメリアンでしょう)

本稿では、Williamsonが採用したメリアン/ハーンによるラベル[Williamson, pp.2-3]を利用しつつ、初出以降はNといった略号を用いることで、煩雑さを避け、また過度にラベルの印象に依拠しないようにします(ラベルの与え方は解説者によってかなり異なりますし、Daverioはそもそもこういった名前付けに強く反対しています[Daverio, p.220])。

-

力への意志 ^: 人間はかつて自然を畏れ、また自然の中に美しい神々の姿を読み込んでいたのに、近代になると科学によって、また「認識」によってそれを支配し搾取しようとするようになった、「認識によって人聞はただひたすら偽装とごまかしによる〈支配〉を、そして〈力〉を追求している」。三島憲一はニーチェのいう〈力への意志〉をこのように説明しています[三島, pp.136-139]。

自然の動機で始まる音楽をOrgがを飲み込んでしまうのは、それを支配しようとする〈力への意志〉を表現しているようにも思えます。宗教的彼岸に至るような(三島のいう“劣悪な精神的な”)〈カへの意志〉は、否定されなければなりません。しかし根本的には(自然のままの)〈カへの意志〉は「もし〈カへの意志〉による意味の捏造がすべてであり、それが生の現実の姿ならば、思いきってその事実から出発すべき」[同, p.153]なのであり、「〈力〉の意思こそ、能動的な諸力が肯定するように、そして自分自身の差異を肯定するように促す」[ドゥルーズ, p.46]ものなのです。

-

畏怖の動機 ^: ハーンのパンフレットでは「世界の謎」を前にした「人間の“敬虔さに満ちた畏怖”(andachtsvoller Schauer)」とされています[Williamson, p.65]。シュトラウスの圧縮総譜には“敬虔な畏怖”(fromme Schauer)と書き込まれているそうです[Werbeck, p.141]。冒頭の「自然」を受けた、それに対する畏怖心と捉えてもよいでしょう。Anette Ungerはこの動機をIndividuum-Motivとしています[Welt, Leben und Kunst als Themen der "Zarathustra-Kompositionen" von Richard Strauss und Gustav Mahler, p.172]。

-

あこがれの動機 ^: シュトラウスがニーチェに対応付けたサブタイトルでは「大いなるあこがれ」は次のセクションですが、ハーンもメリアンも、この動機(あるいはY+)をSehnsuchtと呼んでいます。ハーンによれば「知識と世界の謎の解決にたいする憧れ」だそうです[Williamson, p.65]が、どうでしょうね。もっと先まで聴くと、この動機が何に憧れているのか分かってくるかもしれません。

シュトラウスは後年この作品を「ハ調とロ調の闘い(Kampf)」として説明しています[Youmans98, p.102]が、冒頭のハ長調に対立するものとしてここでロ短調が提示されることになります。これは、自然(ハ長調)と人間(のあこがれ、ロ短調)の対比として捉えられることが多いようです。あるいは超人(ハ長調)を目指しながらもたどり着くことができないツァラトゥストラ(ロ短調)として[Youmans98, p.118]。

-

クレド ^: グレゴリオ聖歌のクレドは第1~6番がありますが、その第1番(および第2番)のイントナチオが、シュトラウスが"Credo..."と書き込んだ旋律とほぼ同一で、これを引用していると考えてよいでしょう。

シュトラウスの少し下の世代の作曲家オット・オルソンが1912年に作曲した「グレゴリオ聖歌の旋律第2集」のCredoでは、イントナチオがツァラトゥストラのHrの旋律と同じ形になっています(Naxos Music Libraryで試聴)。ミサ曲でのクレドについてはミサ・ソレムニスの歌詞と音楽などを参照してください。

-

世界の背後を説く者 ^: 第三部第12章「古い石の板と新しい石の板」の第14節において、

とくに不潔なのは、世界を背後のほうから見ないかぎり、気のおさまらない諸君――すなわち「世界の背後を説く者」たちである!

と語られます。現実の背後(経験を超越した世界)に別の真実があると説く形而上学とか宗教的彼岸を信奉する人々を否定するわけです。Hinterweltlern(hinter=後ろ、背後;Welt=世界;lern<lernen=「学ぶ」だが「教える、説く」という意味にもなる)はHinterwäldler(いなかっぺ、野暮な男)をもじったニーチェの造語だそうで[薗田, p.492]、「背世界者」「向こうの世界を説く者」などとも訳されます(が曲目解説でよく見かける「後の世の人々」だと意味が全く違ってしまいます)。三島憲一によれば、世界の背後、あるいは彼岸を設定してきた人間の歴史を、ニーチェは次のように捉えています。

昔は人聞は、雨が降らなければ、なんらかの過ちを神々に対して行った結果であると思い込んでいた。つまり、自然の中に人聞の世界のことを、そして人聞が勝手に思い込んでいた「あの世」からの信号を読み込んでいた。

…ニーチェにとっては、歴史はこの惑いからの離脱の過程であるには違いないが、同時にまた、この惑いは理性の萌芽でもある。そして、惑いからの脱出に見えるものは、実は理性という惑いが浸透する過程でもある。なぜなら、彼岸を、〈あの世〉なるものを設定することはそのまま、なんとか自然を説明しようとする怪し気な〈カへの意志〉の発露であり、またそれによって人聞に道徳的な行為を要求する根拠だからである。それが人身御供をともなうか、近代的な啓蒙主義の理性であるかは程度の差でしかない。脱魔術化以前の神話の世界そのものが理性という惑いの発生なのである。[三島, pp.170-171]

そしてこの理性が、神を葬ることになります。

神を葬ったのは、理性による伝統批判である。キリスト教は自己の魂のなかに誠実さを養い育ててきた。いまや、その知的誠実さが自己の欲望に向けられることをやめて、神に向けられる。[三島, p.174]

-

信仰の主題と変イ長調 ^: メリアンは「世界の背後を説く者の主題」もしくは「信仰の主題」と呼び、3つの大きな「超克」の最初のものである信仰的感情と思考がここに現れるとしています[Merian, p.22]。ハーンは、宗教による人間の啓蒙の試みを描いていると素朴に捉えています[Williamson, p.65]が、たとえばデル・マールはCredoに始まる宗教的フレーズを「教会権威の怖ろしいドグマを要約している明白な皮肉」としています[Del Mar, p.136](セクションのタイトルを考えれば、まぁそういうことでしょう)。流れとしては、自然に対する畏怖心から信仰に進むわけですから、まさに自然の中に自分たちの世界を読み込んでいた人間が理性によって彼岸を、そして道徳を設定した、という形になります。畏怖の動機Eが長調となって内声に含まれるのも、そうした「取り込み」を象徴しているかのようです。

ドイツ語でいう「善」(gut)はもともとは、「良質な」「上等な」という意味しかもっていなかった。……ところが、精神の巧妙な策動の結果、人間世界には「善」(gut)と「悪」(böse)という対立が侵入することになる。gutの意味にいわばすりかえが起きたわけである。すりかえによって価値を捏造し、神の国やイデアの世界を説教することによって強者を引きずりおろすこの働きをニーチェは〈ルサンチマン〉と呼んでいる。……自分より強い人間、優秀な人間への反感を正義、神、学問、精神、平等の名によって正当化し、心の奥の湿ったうす暗い部屋での密やかな〈復讐〉の快楽に酔うーーこれとそプラトンとキリストの弟子たちの心理であるというのだ。[三島, p.148]

この曲において変イ長調は、出番は少ないのですが、ロ、ハ調以外ではある程度の長さにわたって確立されるのはこの調だけであり、かつ舞踏の歌の後半において印象的な役割を担うという、重要な位置づけにあります。

Williamsonはシェーンベルクの構造的機能和声からレンドヴァイの中心軸システムに至る分析手法を持ちだして、変イとロがハに対するサブドミナント軸にあることを指摘し、この軸の調(Bとその親戚にあたる調=A♭、D、F)がこの曲において長時間支配する傾向を示しています[Williamson, pp.88-92]。中心軸システムとは平行調関係にある、つまり短三度ごとの4つの調が同じ軸に属する=共通する役割を持つという考えで、レンドヴァイがバルトークの分析に用いたものです。そう言われてもなかなかピンと来ないのですが、低弦ピチカートによるS動機の最後のD♯(ロ長調のメディアント)が続くクレドでE♭(変イ長調のドミナント)に読み替えられて転調していることを見ると、はぁそういうものかと思わないでもありません。

-

マニフィカト ^: magnificatは(“大きいとなす”→)“あがめる”という意味で、ルカ1:46の「マリアの讃歌」の冒頭にあって「わが魂は、主をあがめ」という言葉として知られます。この音形も、第二旋法マニフィカトのイントナチオ(複合ネウマの上音をたどった場合)と同じなので、グレゴリオ聖歌由来と考えて良いかもしれません。ただしグレゴリオ聖歌の歌唱では、複合ネウマの音はもちろん両方歌われるので、聞いた印象は異なるのですが。

-

生の衝動の動機 ^: シュトラウスのスケッチへの書き込みにしたがってハーンは「生と創造への力強い衝動」と描写し、Der Lebenstriebと呼んでいます[Williamson, p.65]。Lebenstriebはニーチェというより、フロイトでTodestrieb(死の欲動/本能)と対に用いられ、「生の本能」などとも訳されます(ニーチェの『ツァラトゥストラ』には出てこない言葉です)。メリアンは、次のセクションを先取りしてこれをLeidenschaftfigur(情熱の音形)と呼んでいます(面白いことに、最後の「夜の彷徨い人」に出現するこの形をメリアンはLebenstriebと呼んでいます)。

ニーチェの『ツァラトゥストラ』での「大いなるあこがれ」の章は、順序としてはずっと後(第三部の「快癒に向かう者」と「第二の舞踏の歌」の間)で、大きな転換点を超えた後に新しい世界について自らの魂(アリアドネに例えられる[薗田, p.513])と対話するところです。曲順で前セクションである「世界の背後を説く者について」は、ニーチェでは宗教的な彼岸を否定するわけですが、シュトラウスの音楽では宗教的彼岸の否定というよりは(皮肉な)提示に聞こえます。再び三島憲一によれば「神はいなくなっても、その神の影は長いこと生きつづけている。だが、本来の形而上学的な意味での価値はもはや存在しない。この状態をニーチェはニヒリズムと呼ぶ」[三島, p.174]ということであり、信仰のテーマに対して生の衝動の動機が繰り返し抵抗を試みるのは、ここでその彼岸/ニヒリズムを克服しようとしているかにも思われます。

-

情熱の動機 ^: Leidenschaftは一般に情熱と訳されますが、語幹のleidenは苦しむ、悩むといった意味であり、引用した氷上訳では

苦しめる情熱

(薗田訳では「煩悩」)とされています。ハ短調の思いつめたような旋律は、そう呼ぶのがふさわしい感じです。"Leidenschaftsthema"ということばはシュトラウスがスケッチに書き込んでいます[Werbeck, p.138 n.158]。メリアンはこれは若者が初めて恋をした時の気持ちのようなLiebeslied(愛の歌)だとしています。またFreuden-は、原文でハイフンが付いていることからも分かるように、Freudenschaften(喜びをつくるもの、といった意味のニーチェの造語[薗田, p.493])で、氷上訳では

喜びの情熱

(薗田訳では「喜悦」)です。すなわちこの章では、喜びと情熱が対比されるのではなく、喜びをつくるもの(情熱)と苦しみをつくるもの(情熱)の対比ということになります。この曲をソナタ形式として捉えようとする分析の多くは、この部分を「第1主題」に相当するものとして捉えています。第2主題は、次の「墓の歌」とする考えと、シュトラウス的な逆順で「信仰の主題」が相当するという説があるようです。で、たとえば再現部は「舞踏の歌」(の途中から)であると[Youmans98, pp.118-119]。あるいはSteinitzerのようにNとSをそれぞれ第1、第2主題と考え、「信仰の主題」は緩徐楽章、「舞踏の歌」がスケルツォの性格を持つという具合に4楽章形式で捉えたり[Williamson, pp.75-76]、Forchertのように形式よりも「性格」に注目してそれをソナタにおいて「育てる」といった分析もあります[Williamson, pp.76-77]。

WilliamsonはForchertの観点でかなり細かい検討を行なっているのですが[Williamson, pp.77-82]、あるときは「性格」で役割を捉えつつ別のところでは同じ「姿」の動機が(異なる「性格」で)再現されるという分析で、ソナタという名前で呼ぶ必要性がよく分からなくなっています。Daverioはダールハウスの多次元(Mehrdimensional)形式を持ちだして、これはソナタ・アレグロ、交響曲、さらに協奏曲の面さえもが入り混じった複合的なものだと述べています(多次元形式で見たセクション構造を参照)[Daverio, p.218]。Youmansは「ツァラトゥストラをソナタ形式楽章および多楽章作品としてとらえる必要性は広く受け入れられている」というのですが…。

-

喜びの動機 ^: ドイツ語版Wikipediaでは十度上昇して半音階下降するFをdas „Freude“-Motivと呼んでいます。ほかにLiebscherもFreudemotivとしています[Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, p.47]が、あまり一般的ではないようです。一方メリアンはLustliedes(欲望/煩悩の歌)と呼んでいますが、これだと薗田訳のLeidenschaftに近い感じで、Freudenschaftとはやや異なるでしょうか。いずれにしてもWilliamsonでは基本動機として挙げられていないので、本稿では単にFとしておきます。

-

嫌悪/疑いの動機 ^: メリアンがMotiv des Ekelsと呼んでいます[Merian, p.17]。Ekelは『ツァラトゥストラ』にしばしば登場する言葉で、嫌悪のほか「嘔吐」とも訳されます(吐き気をもよおさせるほどの嫌悪、英訳ではdisgust)。ツァラトゥストラは序説において

あなたがたの理性にも、あなたがたの徳にも嘔吐をもよおす時

を人間の体験できる最大のもの(大いなる軽蔑

の時)と呼んでおり、生の衝動であった苦しみの情熱

が徳とかわり、よろこびの情熱となった

ことは、また嫌悪にもつながるわけです。一方Werbeckによれば、この動機は初期のプログラムの「疑い」(Zweifeln)に対応するZweifel-Motivで、これが崇拝の音楽に襲いかかるというスケッチが残されているそうです[Werbeck, pp.136-138]。ラベルにこだわり過ぎるのは危険ではあるものの、この先いろいろな形で出現するこの動機は、「嫌悪」というより「疑い」のほうが分かりやすい場面が多いような気はします。シュトラウスはスケッチに"Anstürmen ohne Zweifel und Ekel"(疑いと嫌悪のない突進)とも書き込んでおり、両方の含意を持つ動機と捉えておいて良いのだろうと思われますが。

たまに「倦怠の動機」と呼ぶのを見かけます。Überdrussを「倦怠」と訳している模様。これは「うんざり」といった意味で、「快癒に向かう者」でのDer grosse Überdruss am Menschenなど結構出てくる言葉です。邦訳では「嫌悪」になっていることが多く、Ekelと区別しにくいですね。この動機のラベルには普通使いませんが、Rosenbergerの2000年の論文にdas Motiv vom Ekel und Überdrußという例がありました。(懈怠の動機っていう意味不明なのは、これの入力ミスってことでいいですか)

ついでながら、次のGrabliedを「埋葬の歌」としているものがありますが、葬儀の話ではないのでそれは苦しい。たしかにシューベルトなどで挽歌としてのGrabliedはあるものの、ニーチェのテキストは葬った過去を振り返っています。ちなみにブラームスの「埋葬の歌」はBegrabnisgesang。

この動機は最初と最後に減五度(増四度のトライトーン)、そして最後に向かう上昇に増三度が含まれ、減七やナポリ六などの不安定な和声を生み出して[Williamson, pp.97-98]、嫌悪、というか主調に抵抗しようとする不安定な状態を表現しています。またしばしばN動機と対比するようにして用いられており、完全五度と減五度の拮抗も一つの音楽的主題であることを伺わせます(メリアンはトライトーンを反自然の象徴と捉えていました[Williamson, p.74])。

なおこの動機は、「ティル」の冒頭に現れる“超越的怒り”を表すテーマと非常によく似た音の構成を持っており、両作品の関連性を示すものであることが指摘されています[Youmans05, pp.190-191]。

-

良心的な学究 ^: der Gewissenhafte des Geistesの訳。wissen(知っている、分かっている)→Wissenschaft(学問、知識)、Gewissen(良心=道理が分かっている)→Gewissenhaft(良心的な、几帳面な)。またGeistは英ghostと同根で精神、霊、理知といった意味。 竹山(新潮文庫)の「精神の良心ある者」は直訳に近い。

学問に関することでは、わたし以上に厳密に、細かく、情け容赦なくやれるものはいない

といいつつ、わたしが専門の大家であるのは、蛭の脳髄にかぎる

という良心的(あるいは几帳面な)人間。ツァラトゥストラのところには確実さを求めて

やってきたのに、老魔術師に惑わされるましな人間たちはむしろ不確実、戦慄、危険を求めているように見え、それは怖くてたまらない生きかたなのだ

といいます。 -

舞踏の動機 ^: メリアンはこれをThema des Tanzesと呼び、信仰のテーマGと対になるものとして重視しています。すなわち、Gが人間の精神の発展の出発点であるなら、ここはその到達点で、ニーチェ=ツァラトゥストラ的な意味での理想を表現しているというのです[Merian, pp.23-24]。

Youmansはアウフタクトの半音上昇を、冒頭N動機の2回目に続くE♭―Eに関連付けています[Youmans98, p.122]。ハーンはここでツァラトゥストラが初めて聴衆の前に姿を表すのだとし、そこから「ツァラトゥストラの動機」とも呼ばれています[Williamson, p.65]。

-

オルガンとハ調の中断 ^: シュトラウスはおそらく、アルプス交響曲と同様にオルガンをキリスト教(教会)を象徴するものとして扱っていますが、序奏およびこの箇所における全段全開(フルストップ)の最強奏は、その根底にある力への意思の表現という方が適切かもしれません。深読みすれば、ここは第二部「救済」の

創造する意思がそれ[そうあった]に向かって、「しかし、わたしがそうあることを意思している! そうあることを意思するだろう!」と、言うまでは

と、意思が永遠回帰に出逢うべく予告される、その表現でもあるような気がします。いずれにせよ、この曲でオルガンが使われるのはこの「快癒に向かう者」の区切り部分が最後です。深淵の思想に達した後半に活躍するのはハープで、この役割の対比もアルプス交響曲と同じです(アルプス交響曲の場合は前半がハープ、後半がオルガンと逆で、自然が教会に回収されてしまうのですが)。

また、このオルガンが鳴り響く箇所の圧縮総譜に、シュトラウスは「お前は、お前の会得する霊に似ているので、おれに似てはならぬ。」(Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!)という、ゲーテ『ファウスト』第一部の“地の霊”(Erdgeist)の言葉を書き込んでいます[Werbeck, p.142]。ハーンはシュトラウスの曲の中にファウストを参照する特徴がたくさんあるとしており、特にこの箇所ではニーチェよりも“地の霊”を思い浮かべると述べているそうで、これらを受けてWilliamsonは、ツァラトゥストラはファウスト的人間と等値とされ、世界の謎が“地の霊”となるという見方を示しています[Williamson, p.64-66]。そして“地の霊”が姿を消して再び現れなかったように、世界の謎も解かれないのだと。

なお、Orgも含めた響きの中でハ調N動機が鳴り響くこの箇所を、冒頭の再現とする考えもあります。支配しようとする〈力への意志〉が永遠回帰に向かう〈力への意志〉として再び表現されると見れば、その考えもありかなと思います。その場合、中断後にHr、(BCl)が奏する16分音符の下降がN動機を受け取ると見るようです(ただし中断後はロ短調になり、また半音の移動による長短調の揺らぎもないのですが)[Williamson, p.81]。

-

ツァラトゥストラの哄笑 ^: 圧縮総譜のこの舞踏の動機が現れる箇所に、シュトラウスは「大きな笑い」(grosses Lachen)と書き込んでいるそうです。ハーンは(永遠回帰への)嫌悪が笑いによって克服される、としています[Williamson, p.66]。こうして三島憲一がいうように、生と認識と美が再び合一するのです。

これまでの背後世界的な〈深い〉意味を、ルサンチマンと理性を崩壊させ、それによって人聞を逆説的にも〈深く〉するように誘う。それによって生はなによりも、『生はカへの意志である』という認識と食い違わないものとなる。生と認識と美は、ソクラテス=プラトン以来分裂し、ディオニュソスとアポロは再会することがなかった。しかし、この生はまた、その三者の合一をも原理的には可能とする。[三島, p.156]

-

夜の歌 ^: この箇所に、シュトラウスは最初「夜の歌」(Das Nachtlied)というタイトルを書き込んでいました[Youmans98, p.113; Werbeck, p.142]。ちなみに「夜の歌」はニーチェでは「舞踏の歌」の直前の章にあたります。

信仰のテーマGと同じ変イ長調がここで回想されており、「~情熱について」のLを第1主題、Gを第2主題とする捉え方からすれば、第2主題の調で第1主題が再現されるということになります[Youmans98, p.119]。するとワルツの中間部でGの内声が使われているのは、第2主題の再現と言えたりするのかも知れませんが。

-

生あるいは永遠回帰 ^: ハーンはここで、「第二の舞踏の歌」の次の章である「七つの封印(あるいは「然り」と「アーメン」の歌)」を示唆しています。これはヨハネ黙示録を下敷きにした章で、7節がいずれも

わたしはあなたを愛するからだ。おお、永遠よ!

で結ばれ、永遠回帰(永劫回帰、Die Ewige Wiederkunft)を受け入れて永遠に求婚するという、『ツァラトゥストラ』の結論部ともいうべき部分です(これは第三部の最終章にあたり、ニーチェは最初はこれで全編が完結すると考えていました)。「快癒に向かう者」においてツァラトゥストラは、

あの小さな人間が永遠にくりかえしてやってくる

永遠回帰を倒れ伏すほど嫌悪し、怖れています(ちょうど『悦ばしき知識』341でデーモンに「お前の人生の言いつくせぬ巨細のことども一切が、お前の身に回帰しなければならぬ」と告げられたとき「君は地に身を投げだし、歯ぎしりして、こう告げたデーモンを呪わないだろうか?」とあるように)。しかしドゥルーズは述べます。回復したツァラトゥストラは、動物たちが〈永遠回帰〉を「言い古された〈決まり文句〉」(氷上訳で「手まわし風琴の歌」とされているLeier-Liedは「単調な繰り返しの歌」という意味がある)にしたと言う、すなわち〈同一なもの〉の回帰は陳腐な仮説であることを理解し、「〈永遠回帰〉は一つのサイクルではなく、〈同一なもの〉の回帰でもなければ同一への回帰でもないことを認める」のだと。そして「〈永遠回帰〉は〈反復〉である。が、それは選分ける〈反復〉であり、救う〈反復〉なのだ」と[ドゥルーズ, pp.67-73]。だからこそニーチェは「酔歌=夜の彷徨い人の歌」で「最も醜い人間」に

これが――人生というものであったのか?……よし!それならもう一度!

と言わせているのです。永遠回帰に値する人生、すなわち「生」の肯定。多くの解説は「ニヒリズムの極地である永劫回帰の戦慄を乗り越えられる者、つまり超人になること」とか、「おののくほどの幸福の一瞬、すなわち大いなる午後があれば人生は何度巡っても生きるに値する」のだとか、あるいは「もう一度くり返してもかまわないという生き方をしてみよ」などという人生訓だったり。ドゥルーズの理解は独特のものですが、このほうが「生の肯定」にふさわしいように思います。

なおWerbeckによれば、シュトラウスが自筆譜に「然りとアーメンの歌」(Das Ja- und Amenlied)という(後に削除した)タイトルを与えていたのは、ここより少し前、S動機がゆっくりとハ長調で姿を現すところ(685小節)でした[Werbeck, p.142]。ちなみに「然りとアーメン」はニーチェが黙示録1:7の言葉を引用して章のサブタイトルとしたもので、アーメン宗教が復活するわけではないでしょう。

-

「夜の彷徨い人の歌」のタイトル ^: 1885年に出版された『ツァラトゥストラ』第四部ではこの章は"Das Nachtwandler Lied"と題されており、シュトラウスもそれに従っていますが、ニーチェが手元の本に鉛筆で"Das trunkne Lied"と訂正していることからこのタイトル(酔歌)に改めたと、1895年のNaumann版の後書きでKoegelが述べています(薗田は章のタイトルを「夜にさすらう者の歌」とした上で「手稿本では『酔歌Das trunkene Lied』となっており、これまでに刊行されているすべての版は、これに従っている」[薗田, p.522]としていますが、Colli/Montinari版を始め、全集版はむしろ"Das Nachtwandler Lied"を採用しているそうです[Williamson, p.56])。

なお「深夜の鐘の歌」は、「一つ!」「二つ!」と鐘を数える以外にも「ツァラトゥストラの輪唱」とごく僅かな違いが訳文にありますが、原文は同じであるため、引用では同じテキストに揃えました(原文でも別のところで微妙な違いはあるのですが)。

「ツァラトゥストラの輪唱」は、マーラーが第3交響曲の第4楽章でアルト独唱に歌わせています。

-

ホ音ペダル ^: ホはハ長調の第3音であると同時に、ロ長調の下属音でもあります。Youmansは、和声がハ長調を目指しつつも結局はロ調に行き着かざるをえないことが、この音によって示されているのだとしています[Youmans98, p.116]。なおスケッチではここの鐘はホではなくハ音になっており、しかも「そして結末に向かって完全にホ長調へ」と書き込まれているということです[Williamson, p.35]。

-

ハ調とロ調 ^: シュトラウスはシリングスに曲の完成を伝える手紙にこの部分の楽譜を書き、滞在地の夏の悪天候にかけて、「いつ? 決してない! いつ? 決してない! 良い天気なんて決して来ない!」と記しているそうです[Williamson, p.33]。

さてシュトラウスのいう「ハ調とロ調の闘い」はこのように2つの調が交互に響いて決着がつかずに終わるというわけですが、TrbのC-E-F♯は、たとえば∘II7/IV(ホ調!のモルII度)とみなしてロ長調に解決できる和音なので、ここは宙吊りになった和音がロ長調に落ち着く(Trbの和音に含まれるトライトーン、すなわちK動機の刻印を克服して、肯定の「然り」を言う)ように感じられるのではないでしょうか。複調というよりは、エピローグからのロ長調が支配的な音楽です[Williamson, p.70-72]。にもかかわらず、曲はハ音で終わり、冒頭に回帰して行く。

これをどう捉えるかは、いろんな解釈があり得ると思います。たとえば、肯定した相手とも、日の出(冒頭への回帰)が近づいたら別れなければならない。

清浄そのものの天空よ! 明るいものよ、光の深淵よ! あなたがわたしを包んでいてくれれば、私は祝福する者であり、肯定の「然り」を言う者だ。――どんな深淵のなかへも、わたしはわたしの祝福の「然り」を持ちこむ。

……おお、わが頭上の天空よ! 羞ずかしがりやのあなたは頬をほてらせる! おお、あなた、日の出の前の、わたしの幸福よ! 昼が近づいてきた。わたしたちは別れなければならない!――

第三部:日の出前

あるいは永遠回帰に向かうには、いったん生と別れ(死を迎え)るのだと言ってもいい。

いえ、結論は、聴き手に委ねておくことにしましょう。ニーチェは「同一のテクストは無数の解釈を許す。〈正しい〉解釈は存在しない」[断片, 1[120]]と述べているのですから。

多次元形式で見たセクション構造

Daverioの主張する多次元形式(multidimensional form)における多楽章形式とソナタ形式の関連を、[Daverio, p.213]のFig.8.1に各セクションで出現する動機の関係を追加し、調性構造を本稿の検討結果に合わせる形でまとめてみます。Daverioは動機の対応などから2つのセクション毎にひとつのまとまりを考え、「学問について」と「快癒に向かう者」についてはその内部をフーガとそれに続く部分に分けてそれぞれを対応させています。

| タイトル | 多楽章 | ソナタ | 区分 | 調性 | 動機 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | N | E/G | S | D | L | K | T |

| (序説) | 序奏 | 導入部 | a | C | ◎ | ||||||

| 世界の背後を説く者について | 緩徐楽章 | 〃 | b1 | f-As | ◎ | ◎ | |||||

| 大いなるあこがれについて | 〃 | 〃 | b2 | h/H...c:V | ○ | ↓ | ↓ | ◎ | △ | ||

| 喜びの...情熱について | 急速楽章 | 提示部 | c1 | c-Es-c | ↓ | ◎ | ◎ | ||||

| 墓の歌 | 〃 | 〃 | c2 | h-C-h-fis:V | ○ | ○ | ↓ | ||||

| 学問について | フーガ | 展開部 | d1 | C... | ☆ | ||||||

| …脱線 | 〃 | 〃 | e1 | h/H-C-F-H | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ||

| 快癒に向かう者 | …フーガ | 〃 | d2 | e...C | ☆ | ○ | |||||

| 〃 | …再推移 | 〃 | e2 | h...H...C:V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 舞踏の歌 | フィナーレ | 再現部 | f1 | C-A...C | ○ | ○ | ○ | ||||

| 〃 | 〃 | 〃 | f2 | C-F...G | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | f3 | As-C-H-F... | ○ | ○ | |||||

| 〃 | 〃 | 〃 | f4 | C-F...D-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 夜の彷徨い人の歌 | 〃 | コーダ | g | C-H | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||

※区分はDaverioによる(サブ)セクションの呼称です。ただし「舞踏の歌」の4つのサブセクション(f1:ワルツ, mm.409-528;f2:舞踏讃歌, mm.529-628;f3:夜の歌, mm.629-736;f4:満たされたあこがれ, mm.737-875)は本稿独自のもので、Daverioではセクション全体として一つのfとなっています。N動機の☆はフーガを示します。

Daverioは直前のセクションで提示された素材を発展させる発達的関連(developmental linkage)の技法を特徴の一つに挙げています[Daverio, p.214]。動機の出現を見ると(◎=提示、↓=直前の動機の展開)特に前半においてこの関係がはっきり分かります。後半は、動機は発展的関連というよりは順に再現しつつ展開していますが、セクションのペアにおいて構造的に後半が前半の言い直し的な形になっています。

2セクションずつが対になるという関係は分かりやすいですが、多楽章にせよソナタにせよ、それぞれの役割はやや無理している感が否めません。むしろDaverioが結論的に述べている、「ニーチェにおいて人間が克服されるべきものであるように、シュトラウスにおいては形式こそが克服されるべきもの」[Daverio, p.221]という捉え方がしっくり来るように思います。

参考文献

シュトラウスの曲について

- , "Nineteenth-century music and the German romantic ideology", 1993, Schirmer Book

- , "Richard Strauss' Tondichtung Also Sprach Zarathustra: Eine Studie Ber Die Moderne Programmsymphonie...", 2012, Nabu Press, original:Carl Meyers, 1899

- , "Richard Strauss : a chronicle of the early years, 1864-1898", 1982, Cambridge University Press

- , "Die Tondichtungen von Richard Strauss", 1996, H. Schneider

- , "Strauss: Also sprach Zarathustra", 1993, Cambridge University Press

- , "Richard Strauss's orchestral music and the German intellectual tradition : the philosophical roots of musical modernism", 2005, Indiana University Press

- , "The Private Intellectual Context of Richard Strauss's "Also sprach Zarathustra"", in "19th-Century Music", Vol. 22, No. 2 (Autumn, 1998), pp. 101-126, 1998, University of California Press

ニーチェの『ツァラトゥストラ』について

- , 『ニーチェ』, 1987, 岩波書店

- , 『ニーチェ』, 1985, 朝日出版社

- , 『ツァラトゥストラからのメッセージ』, 2006, 角川学芸出版

ニーチェの『ツァラトゥストラ』のテキスト

- , "Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen", 1883/85初版, Project Gutenberg (底本不明)

- , "Also sprach Zarathustra: Ein Buch für alle und keinen", 1895, C.G.Naumann (Fritz Koegel ed.)

- , "Thus Spake Zarathustra: A Book for All and None", 1909, T.N. Foulis

- , 『ツァラトゥストラはこう言った』, 1967, 岩波書店

- , 『ツァラトゥストラはこう語った』, 『ニーチェ全集第2期第1巻』所収, 1982, 白水社

- , 『ツァラトストラかく語りき』, 1953, 新潮社