先日FMで放送されたロジャー・ノリントンとシュトゥットガルト放送響のマーラー「復活」は、いろいろ面白かった。透明な音が魅力的なのはもちろんのことだが、アーティキュレーションの扱いに様々な工夫がなされ、新鮮なところがたくさんあったのだ。

ひとつの特徴は、アウフタクトや旋律の弱拍に現れる八分音符を、かなりきめ細かく弾き分けていたこと。特に顕著だったのが、終楽章の62小節目から始まる、木管の「怒りの日」のコラールだ。この3小節目の2つの八分音符を、ノリントンはほとんどスタカートのように明瞭に区切って吹かせていた。ここは演奏によって表現にかなり違いが見られる部分だが、これほどはっきりさせているのは聴いたことがない。

第1楽章の270小節目に出てくるホルンの「怒りの日」でも、八分音符はかなり短かく演奏されている。一方、終楽章142小節目の金管のコラール(こちらは八分音符にはアクセント記号がない)は普通の扱いだから、単純に「怒りの日」のモチーフの処理方法というわけでもなさそうだ。

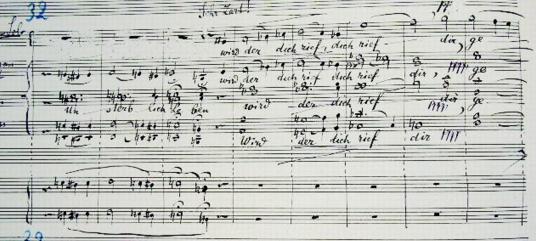

ちなみに、この木管の箇所を自筆譜のファクシミリで見てみると、Flは出版譜と同じく山形のアクセント(^)なのに、Ob、Clはテヌート(-)になっている。こう並べてみたところで、なぜ八分音符をスタカートのように吹くのかはよく分からないのだが、マーラーもいろいろ表現を吟味していたらしいことは推察できる。ノリントンの表現の背景にどんなものがあるのか、知りたいところだ。

(ちょっと興味深かったのは、例のキャプランがVPOを指揮した演奏でも、この箇所の八分音符をかなり短くリズミックに吹いていること。新校訂版の楽譜では、何か示唆があるのかな?)

「復活」の楽譜の校訂といえば、最初の出版譜と1970年のマーラー協会版(エルヴィン・ラッツ校訂)の最大の相違点である、終楽章の合唱が入る箇所をどう扱うかというのも、注目点だ。

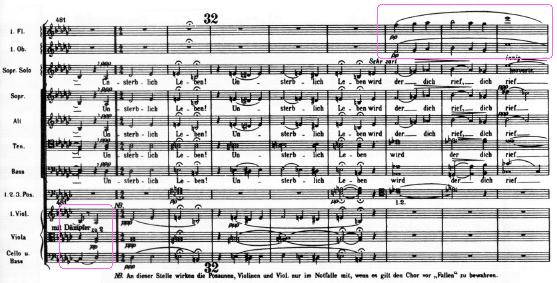

ラッツ版では、471小節目で合唱がア・カペラで登場した後、8小節目から低弦に合唱のサポートをさせ、さらに487小節目からソプラノ・ソロが分かれるところではFlとObにも旋律を吹かせている。旧版では、弦が加わるのは482小節目からで、487小節目からのFl、Obもない。自筆譜ファクシミリでも旧版とほぼ同様だが、Vn、Vaによる補助も、483、486小節目のTrbもなく、よりシンプルだ(ただし出版譜には、482小節目からのVn, Va, Trbは合唱がうまく行かないときだけ加わるようにという注釈がある)。

ノリントンは、新旧版の中間のような形をとっている。低弦による補助は新版のように入るが、487小節目からのFl、Obは採用していない。Vaは少なくとも481小節目の2拍目からの和音を弾いており、これが魅力的な効果をあげている。

改めて手元のCDをいくつか引っ張り出してみると、この部分は様々な演奏スタイルがある。低弦の伴奏は新版と同じく479小節目から弾いているものが多いように聞こえるが、Vaは481小節目も休ませているものもあるようだ。Fl、Obは、聴いた範囲では、なしの方が多数派だった。面白いことに、ここでもキャプラン/VPO盤はノリントンとほぼ同様の処理をしている。この形が新校訂版の姿だとすると、個人的にはなかなかいい感じだと思う。

ソプラノ、アルトのソロが、音程が無くなるような過剰なビブラートをかけていないのもよかった(ノリントンの指揮なら当然かも知れないが、実際、辟易させられるのがよくあるのだ)。おそらくこれもCD化されるだろうから、発売が楽しみだ。