P.I.チャイコフスキーについての新しいまともな本なら、弟モデストの伝記を鵜呑みにして書かれることはない。交響曲第6番の《悲愴》というタイトルも、作曲者自身がつけたものと考えるのが普通になっているのだが、それでも相変わらず「モデストが提案した」という記述が各地にころがっていて、それも何重にも孫引きされて「解説」に都合よく脚色されたりしている。それならせめて、モデストがどう書いているのかを知りたいものだと思っていたら、伝記の英訳版が復刻されていることが分かったので、取り寄せてみた。

この英訳版は、Rosa Newmarchの訳によって1904年に出版された The Life and Letters of Peter Ilich Tchaikovsky をそのままファクシミリ復刻したもの(ISBN:1-4102-1612-8)。原著である『ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーの生涯』は、1900-02年にモスクワで出版された、3巻2000ページ近い大著で、3000通に及ぶ書簡を採録しているという。しかし、それらの大半は極めてローカルな話題で、これだけのボリュームをそのまま訳してもアメリカでは受け入れられないだろうということで、英訳版は先に出された独訳版でカットされた部分などを省いて、800ページ弱に圧縮されている。どこをどう略したのかが分からない上、英訳に際しての主観的な解釈も混じっているだろうから、資料としては不完全なのだが、それでも眺めてみるとなかなか興味深い。

この英訳版は、Rosa Newmarchの訳によって1904年に出版された The Life and Letters of Peter Ilich Tchaikovsky をそのままファクシミリ復刻したもの(ISBN:1-4102-1612-8)。原著である『ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーの生涯』は、1900-02年にモスクワで出版された、3巻2000ページ近い大著で、3000通に及ぶ書簡を採録しているという。しかし、それらの大半は極めてローカルな話題で、これだけのボリュームをそのまま訳してもアメリカでは受け入れられないだろうということで、英訳版は先に出された独訳版でカットされた部分などを省いて、800ページ弱に圧縮されている。どこをどう略したのかが分からない上、英訳に際しての主観的な解釈も混じっているだろうから、資料としては不完全なのだが、それでも眺めてみるとなかなか興味深い。

とりあえず、例の《悲愴》のタイトルを巡る部分を抜粋してみよう。英訳ではpp.720-721だ。

演奏会の翌日、私は兄が交響曲のスコアを前に置いて朝食のテーブルに座っているのを見かけた。その日にスコアをユルゲンソンに送ることになっていたのだが、彼はタイトルを決めかねていた。単なる番号だけで呼びたいとは思わなかったが、「標題交響曲」という当初のアイデアも、放棄してしまっていたのだ。「どうして標題なんだい?」と彼は言った。「だって私はどんな意味づけも説明したいとは思っていないんだ。」私は、「悲劇的交響曲」というタイトルを使ったらどうかと提案してみた。けれども、これも彼の気には召さなかった。私は部屋を出ていったが、ピョートル・イリイチはまだ優柔不断な様子だった。私は突然、「悲愴」という言葉を思いつき、それを伝えるために部屋に戻った。私は、兄が叫んだ様子を、昨日のことのように覚えている。「ブラボー、モデスト。素晴らしい! 悲愴だ!」そしてそこで、私の目の前で、彼はタイトルをスコアに書き加え、交響曲はその名前で知られるようになった。

※英訳版からの重訳なので、細部は原著と異なる可能性があることに注意。最後の「ブラボー、モデスト」は、原著を直接参照した文献の多くは「ブラボー、モーディ」としている。

これに続けてモデストは、この話を披露するのは自分の名誉欲からではなく、第6交響曲とベートーベンの悲愴ソナタの主要主題との間に類似性があるからなどと「チャイコフスキーは夢にも考えなかった」推測が横行しているからだ、といった説明を加えている。動機としては、本当かも知れないが、俗説を覆すために逆に寓話を作り上げてしまったというところか。

さらにその後モデストは、「このタイトルを付したスコアをモスクワに発送してから、チャイコフスキーは考えを変えた。これはユルゲンソンあての次の手紙に見て取ることができる」と書くのだが、ここで引用している手紙の文面が曲者だ。

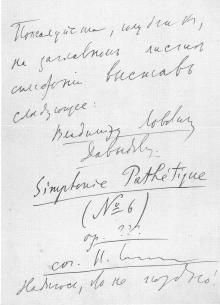

タイトルページは以下のようにしてください。

ウラディミール・ルヴォヴィッチ

ダヴィドフに

(No. 6)

P.T.作曲

間に合うことを祈っています。

しばしば目にする「出版社に宛てた手紙ではタイトルをつけないように指示した」というエピソードは、恐らくこの記述に端を発しているのだろう。しかし以前に示したように、実際はこの10月18日付けの手紙には、(No. 6)の前の行に Simphonie Pathétique とはっきり書かれているのだ。

第三者が知り得ない兄弟の会話を「創造」されるのもやっかいだが、実物が残っていて誰でも確認できる手紙の一部を隠して、それで違う話をつくりあげるというのも、理解に苦しむ。手紙は非公開で、分かりっこないと考えていたのだろうか。

モデストの伝記は、大量の手紙の引用を中心に資料に語らせるという形をとっていて、本来なら優れた基本文献になりうるはずなのだが、こうした恣意的な改変の実例を見ると全体を疑ってかからざるを得ず、残念なことだ。